-

廣州地化所:河口系統(tǒng)中早期成巖作用對陸地向海洋輸入Mo同位素組成的降低影響

精確限定陸地向海洋輸入Mo同位素組成對于利用Mo同位素準確重建地質(zhì)歷史時期全球海洋的氧化和缺氧事件至關(guān)重要。作為陸地與海洋物質(zhì)及能量交換的關(guān)鍵節(jié)點��,河口系統(tǒng)可能會顯著影響河流輸入海洋的Mo同位素組成���。因此����,揭示河口系統(tǒng)中Mo同位素分餾的機制�,并量化其對河流Mo同位素組成的影響程度,是精確確定河流向海洋輸入Mo同位素組成的核心任務(wù)�����。然而����,目前對于河口系統(tǒng)中Mo同位素分餾的程度和機制尚不完全明確�,特別是缺乏對沉積物早期成巖孔隙水釋放對Mo同位素影響的直接評估���。 針對這一問題�,中國科學院廣州地球化學研究所同位素地球化學學科組王志兵副研究員���、韋剛健研究員等聯(lián)合南京大學洪清泉博士�����,選擇中國第二大河流河口—珠江口為研究對象��,系統(tǒng)地開展了河口系統(tǒng)溶解態(tài)和顆粒物 98Mo的季節(jié)性與空間分布變化的調(diào)查研究����。研究結(jié)果顯示�����,不論是冬季還是夏季�,珠江口水體 98Mo的值都明顯偏離了河水與海水理論混合線的預(yù)期(圖1)�����。通過估算表層沉積物孔隙水釋放Mo通量和分析其同位素組成,該研究提出早期成巖過程中孔隙水的釋放是導致珠江口水體 98Mo值低于預(yù)期的主要原因(圖2)����。鑒于全球河口以及沿海地區(qū)普遍存在著低氧或缺氧沉積環(huán)境,這種成巖過程的釋放可能對全球河流輸入海洋的Mo同位素產(chǎn)生顯著的降低效應(yīng)�����。同時�,隨著鹽度的增加,珠江口顆粒物 98Mo值顯示出上升趨勢(從0.02‰增至1.62‰)�,這表明陸源輸入到海洋顆粒物 98Mo值超過了上地殼(UCC)的平均值。這一趨勢主要受到鐵(氫)氧化物吸附和解吸作用的影響(圖3)��。這項研究為理解河口系統(tǒng)中Mo同位素的分餾機制提供了新的見解�����,并對深入探究地球表生過程中Mo同位素循環(huán)及精確確定河流向海洋輸入的Mo同位素組成具有重要意義��。 該研究成果近期發(fā)表于國際知名地學刊物《Geochemistry, Geophysics, Geosystems》�����。該項研究獲得了國家重點研發(fā)計劃,國家自然科學基金�����、廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究基金重大項目�����、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項等項目支持�����。 論文信息: Zhibing Wang*(王志兵), Feng Ye(葉豐), Jie Li(李杰), Jinlong Ma(馬金龍), Yiwei Chen(陳怡偉), Xi Liu(劉熙), Chao Huang(黃超), Ti Zeng(曾提), Gangjian Wei(韋剛健), Qingquan Hong(洪清泉). Diagenesis decreasing the Mo isotopic composition in estuarine systems: Implications for constraining its riverine input to ocean. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2024, 25, e2023GC011251. https://doi.org/10.1029/2023GC011251 論文鏈接 圖1(a)珠江口水體Mo濃度與鹽度相關(guān)性圖��,(b)珠江口水體1/Mo比值與 98Mo值的關(guān)系圖��。理論混合線由珠江河流水體(含西江���、北江��、東江)和中國南海海水端元確定�����。 圖2珠江口水體線性圖(a)(Mo/S)–(Mn/S); (b)���? 98Mo Mea-Mix–(Mn/S); (c)? 98Mo Mea-Mix–(Mo/S)����。 圖3珠江口顆粒物相關(guān)性圖:(a)夏季 Mo/Al與Fe/Al比值; (b)夏季 98Mo值與Fe/Al比值;(c)冬季和夏季 98Mo值與 13C POC值��;(d)冬季Fe Fe-Ox/Fe Bulk和Mo Fe-OX/Mo Bulk比值與鹽度; (e)冬季Fe Fe- Ox/Fe Bulk和Mo Fe-OX與 98Mo值; (f)冬季 Fe Fe-Ox/Fe Bulk與Mo Fe-OX/Mo Bulk的對比�。Fe Fe- Ox/Fe Bulk和Mo Fe-OX/Mo Bulk比值分別表示Fe氧化物相中的Mo的Fe和Mo與全巖中的比值。翻譯搜索復(fù)制

2024-03-01

-

廣州地化所:交代地幔的鋯同位素組成

在地球的形成與演化過程中�,地幔的化學組成隨著相應(yīng)的地質(zhì)事件和地質(zhì)過程發(fā)生改變。這意味著地幔及其派生熔體的地球化學成分記錄了大量的地球演化信息��,是地質(zhì)學家了解地球的形成與演化的重要手段�����。其中�,地幔交代作用對地幔的礦物組成以及地球化學成分的改造均有重大影響。因此���,限定地球化學指標在地幔交代過程中的行為及交代地幔的地球化學組成���,是利用該指標的基本前提條件�。 高場強元素是一類難融�����、化學性質(zhì)穩(wěn)定�,且不易受低溫蝕變和風化過程改造的元素(如Nb,Ta����,Zr,Hf���,Ti)���。這些特性使得行為相似的高場強元素比值(Zr/Hf和Nb/Ta比值)及其同位素(如Hf-Ti同位素)被廣泛應(yīng)用于示蹤高溫巖漿過程。近年來����,得益于分析方法的改善,Zr同位素也開始被應(yīng)用于研究地球高溫巖漿過程����。然而,目前對Zr同位素的研究主要集中于殼內(nèi)巖漿演化過程��,地幔交代過程中Zr同位素如何變化,以及交代地幔的Zr同位素組成仍然不清楚���。 來自地幔的熔體能夠獲取不同時空背景的地幔源區(qū)信息����,是了解深部地幔物質(zhì)組成和過程的主要窗口����。由于Zr是強不相容元素(K d<1)����,因此交代地幔部分熔融產(chǎn)生的玄武巖能夠高效抽取源區(qū)的Zr儲庫。為此�����,中國科學院廣州地球化學研究所同位素地球化學國家重點實驗室地幔地球化學學科組鄒宗琪博士��、徐義剛院士聯(lián)合中國地質(zhì)大學(武漢)汪在聰教授對來自受不同介質(zhì)(碳酸鹽熔體�、硅酸鹽熔體和流體/含水熔體)交代的地幔源區(qū)的玄武巖進行Zr同位素分析。主要取得以下認識: ?。?) 俯沖地殼物質(zhì)的輸入對地幔Zr同位素組成的影響有限。 ?。?) 雖然來自不同構(gòu)造背景的循環(huán)交代介質(zhì)具有顯著不同的物質(zhì)組成(如Zr/Hf比值)���,但是受這些不同介質(zhì)交代的地幔源區(qū)熔融產(chǎn)生的玄武巖具有一致的Zr同位素組成。這說明交代過程及后續(xù)的熔融過程對熔體的Zr同位素組成的影響有限�����。這些熔體的Zr同位素代表地幔熔融源區(qū)的平均Zr同位素組成���。 ?�。?) 來自不同交代地幔的玄武巖和其他地幔儲庫的Zr同位素組成在分析誤差范圍內(nèi)一致����。這說明在長期的演化過程中���,雖然地幔受到了復(fù)雜的殼幔相互作用的影響��,但是地幔的Zr同位素組成保持不變���。 (4) 基于已經(jīng)報道的幔源巖漿的Zr同位素數(shù)據(jù)�����,我們估算交代地幔的Zr同位素組成為 94Zr NIST = 0.013 0.053‰(2 SD, n = 96)。該值也代表硅酸鹽地球和地球的Zr同位素組成��。 該研究已發(fā)表在國際地球科學領(lǐng)域著名期刊《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》上����,本研究受自然科學基金基礎(chǔ)科學中心項目(42288201)、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項以及國家自然科學基金青年基金項目等基金的聯(lián)合資助�����。 論文信息:Zou, Zongqi* (鄒宗琪), Xu, Yi-Gang* (徐義剛), Wang, Zaicong (汪在聰), Hu, Chuyu (胡楚玉), Feng, Lanping (馮蘭平), Guo, Jing‐Liang (郭京梁), Zhang, Wen (張文), Ma, Liang (馬亮), Hu, Zhaochu (胡兆初), Liu, Yongsheng (劉勇勝) (2024). Stable zirconium isotopic compositions of the metasomatized mantle. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129, e2023JB028137. https://doi.org/10.1029/2023JB028137 論文鏈接 圖1��,研究樣品為來自中國東部的中生代玄武巖和中國東部新生代堿性和拉斑玄武巖�����。中生代玄武巖來自受富含流體的大陸地殼物質(zhì)交代的地幔源區(qū)���。而新生代拉斑玄武巖和堿性玄武巖則分別來自受硅酸鹽熔體交代形成的輝石巖源區(qū)和碳酸鹽化榴輝巖源區(qū)。 圖2����,交代過程和部分熔融過程可以造成玄武巖樣品的高場強元素之間發(fā)生顯著分異。如具有類似離子半徑、相同價態(tài)以及不相容性的元素對Nb/Ta和Zr/Hf��。然而�����,不同玄武巖樣品的Zr同位素組成極其均一��,且與高程度部分熔融成因的科馬提巖的Zr同位素組成一致�����。 圖3��,Ba/Th和Nd同位素的巨大變化表了玄武巖源區(qū)的地球化學組分受到了不同程度的地殼循環(huán)物質(zhì)的改造��。Zr/Hf和La/Sm比值的變化也進一步表了源區(qū)巖性和部分熔融過程多熔體地球化學組分的影響���。雖然大陸上地殼具有相對偏重的Zr同位素組成�����,且熔融過程可以造成地球化學性質(zhì)的Zr-Hf分異�����,但是這兩種機制均未對熔體的Zr同位素組成造成顯著變化����。 圖4,地幔的不同儲庫均具有一致的Zr同位素組成����。翻譯搜索復(fù)制

2024-02-27

-

廣州地化所:俯沖洋殼中親銅元素的深部循環(huán)

地球圈層相互作用不僅為生命活動提供了適宜的大氣環(huán)境和營養(yǎng)物質(zhì),同時也為人類社會文明的繁榮發(fā)展提供了大量的Au�����、Cu和Ag等貴金屬資源�����。通過板塊構(gòu)造運動�,大量的碳和硫等揮發(fā)分可以通過蝕變洋殼再循環(huán)到深部地幔��,引起深部地幔的氧逸度和熔融行為的顯著改變�����,進而影響硫化物的穩(wěn)定性�。而硫化物作為地幔中親銅元素的主要載體,其穩(wěn)定性是影響親銅元素遷移進入熔體的關(guān)鍵因素之一。因此�����,了解富含揮發(fā)分的循環(huán)洋殼中硫化物的穩(wěn)定性����,以及循環(huán)洋殼熔/流體如何影響地幔Cu-Ag-Au-PGEs 等親銅元素的釋放、遷移和富集過程至關(guān)重要���。 富含碳揮發(fā)分的漢諾壩堿性玄武顯示出強烈的再循環(huán)蝕變洋殼印記(圖1)����,且攜帶大量的地幔包體快速噴發(fā)至地表��,表明未經(jīng)歷顯著的分離結(jié)晶����,是研究上述問題的理想樣品。由于玄武巖的硫元素經(jīng)歷了脫氣過程���,很難直接通過硫元素約束源區(qū)親銅元素的釋放效率�����。而親銅金屬元素及其比值受控于硫化物����,具有反演源區(qū)硫化物類型以及判別源區(qū)硫化物是否穩(wěn)定存在的潛力。為此�����,中國科學院廣州地球化學研究所同位素地球化學國家重點實驗室地幔地球化學學科組鄒宗琪博士�����、徐義剛院士聯(lián)合中國地質(zhì)大學(武漢)汪在聰教授對漢諾壩堿性玄武巖進行親銅元素分析��,主要取得以下認識: ?����。?)碳酸鹽化榴輝巖的初始熔體具有虧損Cu-Ag-Au-Re-PGEs的特征(圖2)�����。同時�����,該熔體的Cu和Ag顯著分異��,具有低Cu/Ag的特征(<1000)�,與MORB具有明顯的區(qū)別(3600)。這些特征表明源區(qū)的結(jié)晶態(tài)硫化物(MSS)穩(wěn)定存在(圖2-3)�。因此,俯沖板片中親銅金屬元素的釋放受控于結(jié)晶態(tài)硫化物和熔體/流體之間的分配�����。 ?�。?)由于源區(qū)大量硫化物的穩(wěn)定存在���,大部分強親銅性金屬元素(如Cu�,Ag�����,Au�����,PGE等)儲存在硫化物中���,并隨著洋殼高效地循環(huán)至深部地幔���。循環(huán)洋殼低程度熔融形成硫化物飽和的初始巖漿�。該熔體可以富集碳和硫等揮發(fā)分(取決于溶解度)���,但是貧強親銅性金屬元素(圖4-5)����。雖然在熔體遷移過程中榴輝巖熔體由于減壓等因素導致不飽和����,從而與橄欖巖反應(yīng)可以消耗小部分圍巖的硫化物,但是反應(yīng)熔體仍然具有相對MORBs和原始地幔虧損的強親銅元素特征(圖2�,5)。這些結(jié)果說明強親銅元素從俯沖板片中釋放和遷移的效率低�����。 ?��。?)來自俯沖板片的熔/流體在遷移過程中會與上覆地幔反應(yīng),形成交代富集地幔�����。該富集地幔或者來自該源區(qū)的富金屬巖漿通常被認為是形成大型Au�����,Cu��,Ag��,Mo等礦床的關(guān)鍵����。由來自俯沖板片的交代介質(zhì)的親銅元素組成特征可知,該交代作用可以使交代地幔顯著富集揮發(fā)分但不一定富集強親銅金屬元素(圖5)��。即便該交代過程可以導致交代地幔的氧逸度升高��,交代地幔中的硫元素仍然可以以硫化物的形式存在����。由于交代地幔中硫化物的增加(親銅元素分配系數(shù)增加),強親銅金屬元素不顯著增加���,因此需要一些能導致硫化物消耗的過程(如高程度部分熔融或者高的氧逸度)或者促進金屬元素與熔/流體中揮發(fā)分絡(luò)合的條件來高效提取交代地幔的強親銅金屬元素����,進而促進金屬元素富集成礦(圖4)。 該研究已發(fā)表在國際地球科學領(lǐng)域著名期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》上��,本研究受自然科學基金基礎(chǔ)科學中心項目(42288201)�����、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項以及國家自然科學基金青年基金項目等基金的聯(lián)合資助�。 論文信息:Zou, Zongqi (鄒宗琪), Wang, Zaicong (汪在聰)*, Xu, Yi-Gang (徐義剛), Foley, Stephen, Cheng, Huai (程懷), Ma, Liang (馬亮), Wang, Xiang (汪翔), Chen, Kang (陳康), Hu, Zhaochu (胡兆初), Liu, Yongsheng (劉勇勝), Liu, Yanhong (劉艷紅), (2024) Deep mantle cycle of chalcophile metals and sulfur in subducted oceanic crust. Geochim. Cosmochim. Acta. https://doi.org/10.1016/j.gca.2024.02.007. 論文鏈接 圖1,研究樣品為漢諾壩堿性玄武巖�。低MgO,低CaO/Al2O3和高Dy/Yb特征的樣品來自碳酸鹽化榴輝巖部分熔融��,該熔體與巖石圈相互作用�,使其成分被進一步改造。 圖2�,漢諾壩堿性玄武巖整體上具有相較MORBs和原始地幔低的強親銅元素含量。漢諾壩堿性玄武巖具有平坦的PGEs配分模式�����,無法用硫化物(富集強親銅元素)分離結(jié)晶解釋�����。同時,Cu/Ag和Cu/Pd比值偏離經(jīng)歷了液態(tài)硫化物分離結(jié)晶的MORB演化趨勢�����。Cu和Ag在液態(tài)硫化物分離結(jié)晶過程中分配行為相似��,因此���,液態(tài)硫化物分離結(jié)晶不會導致Cu和Ag的分異。相反��,Cu在結(jié)晶態(tài)硫化物(MSS)和硅酸鹽熔體之間的分配系數(shù)大于Ag���。因此�,MSS的存在會顯著分異Cu和Ag����。Cu/Ag和 Nd之間的線性關(guān)系也進一步支持了金屬元素成分的變化是兩個不同端元相互作用導致的。極低PGEs含量的初始熔體消耗圍巖硫化物導致了漢諾壩堿性玄武巖平坦的PGEs配分模式���。 圖3���,漢諾壩堿性玄武巖遷移過程中的溫度和壓力條件位于硫化物熔點上方��,表明在遷移過程中未經(jīng)歷MSS的分離結(jié)晶���。這說明低的Cu/Ag繼承自源區(qū)或者源區(qū)部分熔融過程。榴輝巖源區(qū)具有和地幔值一致的Cu/Ag比值��,且源區(qū)硫化物分解不會分異Cu和Ag(元素完全釋放進入熔體)�。而源區(qū)在MSS穩(wěn)定存在的情況下,部分熔融會生成低Cu/Ag比值的熔體����。這說明源區(qū)的硫化物穩(wěn)定存在(MSS)。 圖4 由于源區(qū)大量硫化物的穩(wěn)定存在�,因此強親銅性金屬元素賦存在板片的硫化物中。從而導致來自俯沖板片的交代介質(zhì)可以富集揮發(fā)分但是貧強親銅性金屬元素���。(a)受交代的橄欖巖可以富集S����,但是其強親銅性金屬元素不會顯著富集�。(b) 這也與交代橄欖巖中硫化物的強親銅性金屬元素含量顯著低于地幔橄欖巖硫化物包裹體中強親銅性金屬元素的含量相一致。(c-d) 由于富硫交代介質(zhì)的加入導致交代地幔硫化物的增加����,進而導致分配系數(shù)增加����。因此���,相同熔融條件下,強親銅性金屬元素的釋放效率降低�����。 圖5 俯沖洋殼中親銅元素的深部循環(huán)模式圖�����。翻譯搜索復(fù)制

2024-02-27

-

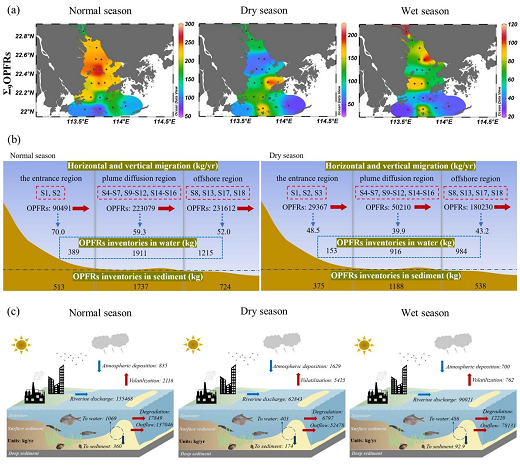

陸海統(tǒng)籌背景下珠江口新污染物生態(tài)風險防控研究的新進展

近日��,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態(tài)重點實驗室徐向榮團隊在基于陸海統(tǒng)籌思路下珠江口有機磷阻燃劑生態(tài)風險防控方面取得了最新研究進展��。相關(guān)成果以“Organophosphate flame retardants and their metabolites in the Pearl River Estuary: Occurrence, influencing factors, and ecological risk control strategies based on a mass balance model”為題發(fā)表于Environment International(2024, 184: 108478)�����。博士生黃倩怡為論文第一作者����,副研究員侯瑞和研究員徐向榮為通訊作者��。以有機磷阻燃劑(OPFRs)為代表的塑料添加劑是一類備受關(guān)注的新污染物�����,成為近海生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域的研究熱點之一����。隨著這類陸源污染物進入河口等近海環(huán)境��,它們會在徑流�����、潮汐等水動力過程的作用下進行遷移�����,隨吸附��、沉積��、懸浮等過程進行再分配���,在光降解和生物降解等作用下發(fā)生轉(zhuǎn)化����,并在不同生物之間富集甚至進行食物鏈傳遞,從而對整個近海生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)成污染脅迫效應(yīng)����。然而,目前對河口等近海環(huán)境中OPFRs等新污染物的研究大多都僅限于環(huán)境賦存��、時空分布和來源識別等�,對其在近海生態(tài)系統(tǒng)中的源匯格局及生態(tài)風險防控仍存在認知瓶頸��。本研究通過季節(jié)性監(jiān)測��,揭示了OPFRs及其代謝產(chǎn)物在珠江口水體和沉積物中的時空分布及影響因素����。OPFRs及其代謝產(chǎn)物在珠江口水體中表現(xiàn)出明顯的陸海轉(zhuǎn)移特征,并呈現(xiàn)顯著的季節(jié)差異�;而在沉積物中并沒有表現(xiàn)出顯著的季節(jié)差異,這表明在沉積物中OPFRs可能處于輸入與輸出平衡狀態(tài)(圖1-a)�。進一步計算了OPFRs的水平和垂直遷移通量及水體和沉積物的庫存,發(fā)現(xiàn)OPFRs在珠江口主要以水平遷移為主���,庫存評估表明水體和沉積物都是重要儲存庫(圖1-b)���?���;诟倪M的質(zhì)量平衡模型�,首次系統(tǒng)地闡明了河口環(huán)境中OPFRs的季節(jié)性源匯格局,發(fā)現(xiàn)河流輸入是OPFRs進入珠江口的主要途徑����,在平水期、枯水期和豐水期的通量分別是1.55 105�����,6.28 104和 9.00 104 kg/yr����,而珠江口中大量的OPFRs(約占輸入量的80.9-87.1%)最終會遷移到外海。珠江口對OPFRs在陸海轉(zhuǎn)移過程中的生態(tài)屏障作用有限�����,更傾向于作為外海OPFRs的源(圖1-c)�。圖1 (a)珠江口OPFRs在水體的季節(jié)性分布特征�����;(b)珠江口OPFRs在平水期和枯水期的水平和垂直通量以及水體和沉積物中的庫存量�;(c)珠江口OPFRs在各季節(jié)的源匯格局通過基于海洋生態(tài)系統(tǒng)的風險評估�����,發(fā)現(xiàn)其中一種OPFRs(EHDPHP)在水體中表現(xiàn)出中等生態(tài)風險(RQ均值:0.835)�,而其他目標化合物的海洋生態(tài)風險相對較低(RQ < 0.1)。結(jié)合已構(gòu)建的質(zhì)量平衡模型�����,運用可控因子的多情景數(shù)值模擬發(fā)現(xiàn)��,通過限制EHDPHP在珠江口口門斷面濃度可以有效降低其在珠江口的生態(tài)風險����?��;谥榻趨^(qū)域內(nèi)EHDPHP的PNEC值����,我們提出平水期、枯水期和豐水期珠江口門EHDPHP污染的理論控制目標����。本研究為陸海統(tǒng)籌的新污染物風險管控提供了思路參考,但由于數(shù)據(jù)有限��,本研究在風險評估模型和環(huán)境模型方面仍具有一定的不確定性����。在今后的研究中仍然需要對所提出的調(diào)控目標做進一步論證,在獲得更多的毒性數(shù)據(jù)和野外調(diào)查數(shù)據(jù)的前提下進一步優(yōu)化研究結(jié)果�����,以期服務(wù)于海洋和流域環(huán)境管理��。圖2 珠江口有機磷阻燃劑的生態(tài)風險控制策略該研究得到了國家自然科學基金項目�、廣州市科技計劃項目、廣東省應(yīng)用海洋生物學重點實驗室運行經(jīng)費的共同資助�����。文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.108478翻譯搜索復(fù)制

2024-02-26

-

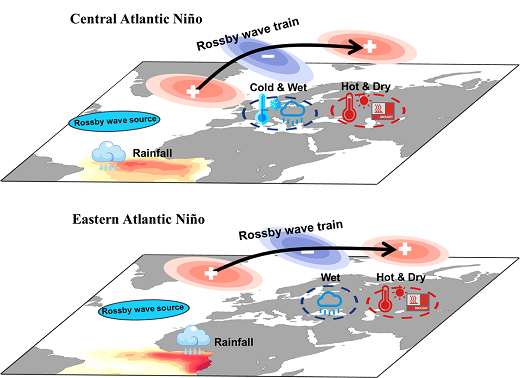

研究團隊揭示了兩類大西洋尼諾對歐洲氣候的不同影響

近日�,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環(huán)境國家重點實驗室(LTO)/全球海洋和氣候研究中心(GOCRC)研究員王春在團隊與研究員張磊團隊探究了大西洋中部型尼諾(CAN)與東部型尼諾(EAN)對歐洲氣候影響的差異及機理。研究成果以博士研究生陳柏洋為第一作者、研究員張磊和研究員王春在為共同通訊作者發(fā)表在國際著名期刊《Geophysical Research Letters》上(中科院一區(qū)����,IF=5.2)。大西洋尼諾是熱帶大西洋氣候系統(tǒng)年際變化的主要模態(tài)之一��,通過局地海洋-大氣相互作用和大氣遙相關(guān)對全球氣候條件產(chǎn)生重要影響����。最近,該團隊在《Science Advances》上發(fā)表了一篇文章���,根據(jù)海溫異常的最大位置確定了CAN和EAN兩種類型的大西洋尼諾�,并揭示了它們對隨對ENSO發(fā)展的不同影響��。然而����,兩種類型的大西洋尼諾是否可以激發(fā)不同的大氣遙相關(guān)波列,從而對歐洲等地區(qū)的氣候產(chǎn)生不同影響����,仍然是一個待解決的問題�。為解決上述問題,本研究利用了觀測海溫數(shù)據(jù)、再分析資料和數(shù)值模式試驗�,探討了CAN和EAN通過大氣橋?qū)W洲氣候的影響。研究結(jié)果顯示�����,兩種大西洋尼諾對歐洲的降水和溫度產(chǎn)生顯著差異(見圖1)����。具體來說,CAN傾向于在西歐(東歐)引發(fā)正(負)降水異常和負(正)溫度異常����,而EAN引發(fā)的異常變化則較弱且位置更偏東。這些差異主要源于兩種大西洋尼諾在熱帶大西洋的海溫和降水存在顯著不同�。CAN主要表現(xiàn)為赤道大西洋中-西部區(qū)域出現(xiàn)顯著的海溫和降水異常,而EAN與赤道大西洋東部的變化有關(guān)�。因此,與EAN相比�����,CAN引發(fā)的羅斯貝波源更強�,向西延伸更遠,導致其產(chǎn)生的大氣羅斯貝波列更強���,且位置更偏西����。這些差異導致兩種大西洋尼諾對歐洲的大氣環(huán)流場影響不同,從而在歐洲的降水和溫度上產(chǎn)生顯著差異�。該研究揭示了兩種大西洋尼諾的氣候效應(yīng)存在顯著差異,為提高季節(jié)性氣候預(yù)測能力�、完善氣候動力學理論框架以及更好地理解熱帶和熱帶外地區(qū)之間聯(lián)系提供了理論依據(jù)。該研究得到了國家重點研發(fā)計劃項目�、國家自然科學基金重大項目、中國科學院戰(zhàn)略先導科技專項項目等的資助����。相關(guān)論文信息:Chen, B., L. Zhang, and C. Wang, 2024: Distinct impacts of the central and eastern Atlantic Ni?o on the European climate. Geophys. Res. Lett., 51, e2023GL107012.文章鏈接:https://doi.org/10.1029/2023GL107012圖1. 中部型大西洋尼諾(上圖)和東部型大西洋尼諾(下圖)對歐洲氣候影響的示意圖翻譯搜索復(fù)制

2024-02-26

-

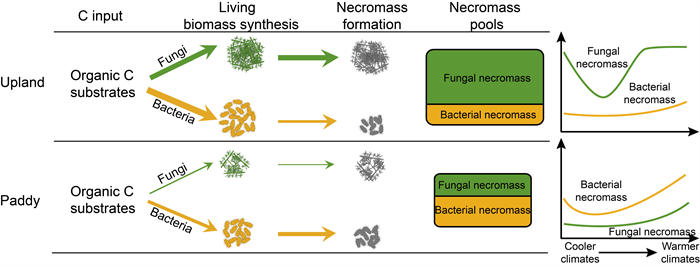

稻田和旱地土壤“新碳”微生物利用與殘留物形成機制取得進展

通常����,旱地土壤有機碳微生物轉(zhuǎn)化過程中分解代謝強于稻田。然而����,稻田和旱地土壤微生物合成代謝和殘留物形成強度尚不清楚?����?紤]到農(nóng)田土壤微生物殘體碳對有機碳積累的重要貢獻��,解析“新輸入有機碳”的微生物合成代謝過程對理解兩類農(nóng)田土壤碳積累機制至關(guān)重要��。通常����,旱地土壤有機碳微生物轉(zhuǎn)化過程中分解代謝強于稻田。然而��,稻田和旱地土壤微生物合成代謝和殘留物形成強度尚不清楚����。考慮到農(nóng)田土壤微生物殘體碳對有機碳積累的重要貢獻��,解析“新輸入有機碳”的微生物合成代謝過程對理解兩類農(nóng)田土壤碳積累機制至關(guān)重要����。中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所流域農(nóng)業(yè)環(huán)境研究中心吳金水研究員團隊成員基于我國東部四個典型水稻分布區(qū)(中溫帶-黑土、暖溫帶-潮土���、亞熱帶-紅壤和熱帶-磚紅壤)采集的240對稻田和旱地表層土壤�,每個氣候區(qū)隨機選擇10對配對土壤樣品加入13C標記的根系分泌物���,室內(nèi)標準條件下培養(yǎng)50天�����,于3天��、10天和50天測定13C標記的微生物活體和殘體碳含量����。結(jié)果表明:對于旱地土壤,暖溫帶13C標記的微生物活體碳含量最高��,但其13C標記的微生物殘體碳含量最低�,是由于該區(qū)域高pH土壤環(huán)境抑制了真菌合成代謝和殘體積累過程;對于稻田土壤���,溫暖氣候區(qū)(亞熱帶和熱帶)土壤13C標記的微生物活體碳含量比寒冷氣候區(qū)(中溫帶和暖溫帶)低���,但13C標記的微生物殘體碳含量呈相反趨勢,歸因于溫暖地區(qū)土壤微生物量周轉(zhuǎn)更快����;四個氣候區(qū)平均來看,旱地土壤13C標記微生物活體碳含量是稻田的1.4倍至2.6倍����,進而引起旱地13C標記微生物殘體碳含量是稻田的1.8倍至3.9倍�,這是由于旱地好氧環(huán)境增強了真菌合成代謝�。研究結(jié)果強調(diào)了旱地土壤強烈的微生物合成代謝和分解代謝導致其土壤有機碳積累弱于稻田���,但其留存碳的穩(wěn)定性高��。因此��,高穩(wěn)定性有機物料(腐熟有機肥)投入����、強化微生物合成代謝且降低分解代謝的管理策略可有效提高旱地土壤有機碳固持能力����。該項研究近期以題為Contrasting processes of microbial anabolism and necromass formation between upland and paddy soils across regional scales發(fā)表在土壤學期刊Catena上。該研究得到了國家自然科學基金等項目的共同資助���。論文鏈接四個氣候區(qū)稻田和旱地土壤13C標記微生物殘體碳含量稻田和旱地微生物合成代謝及殘留物形成機理示意圖翻譯搜索復(fù)制

2024-02-27

-

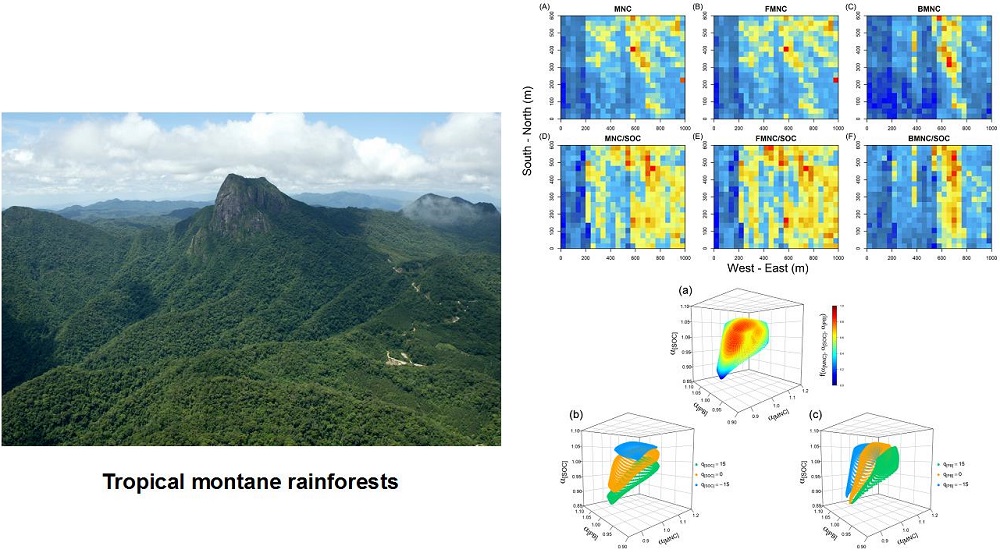

華南植物園發(fā)現(xiàn)熱帶山地雨林土壤微生物殘體碳空間變異與跨尺度關(guān)聯(lián)

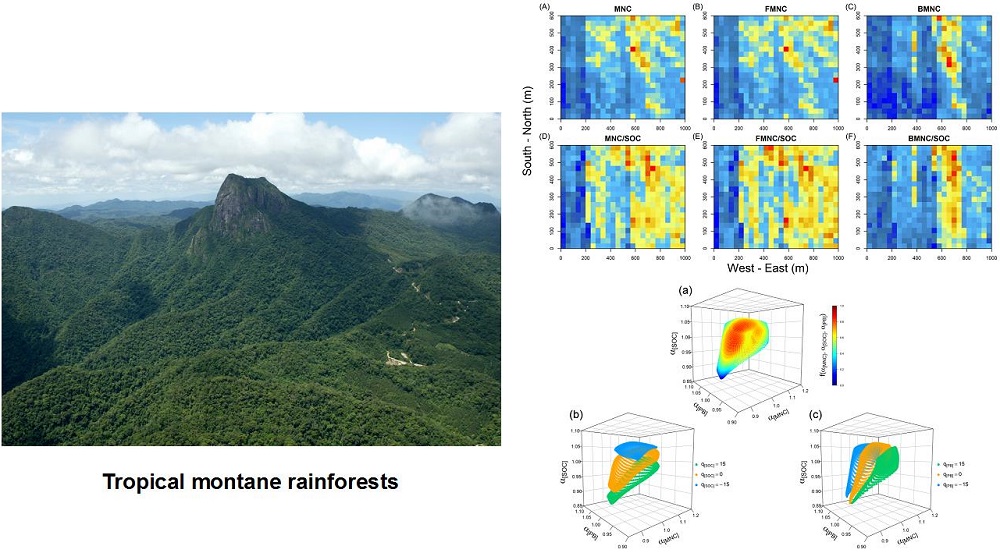

微生物殘體是土壤有機碳的重要來源��,在調(diào)控土壤有機碳庫的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定性方面發(fā)揮著重要作用�����。植物���、土壤和微生物碳庫的空間分布和互作是當前碳循環(huán)研究面臨的巨大挑戰(zhàn)���。熱帶森林儲存了全球60%以上的植被碳,約為陸地碳儲量的25% �����,且擁有最高的有機碳周轉(zhuǎn)率����。因此,闡明熱帶森林土壤微生物殘體碳的空間分布格局及其與其它碳庫的多尺度關(guān)聯(lián)特征是提升森林碳循環(huán)可預(yù)測性和適應(yīng)性管理的重要途徑����。微生物殘體碳表現(xiàn)出更強的空間異質(zhì)性和更弱的均勻性,微生物殘體碳和土壤有機碳之間的跨尺度相關(guān)性要比微生物殘體與植物生物量之間更強更穩(wěn)定。PB �����,植物生物量����。 微生物殘體是土壤有機碳的重要來源���,在調(diào)控土壤有機碳庫的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定性方面發(fā)揮著重要作用。植物��、土壤和微生物碳庫的空間分布和互作是當前碳循環(huán)研究面臨的巨大挑戰(zhàn)�����。熱帶森林儲存了全球60%以上的植被碳�����,約為陸地碳儲量的25%����,且擁有最高的有機碳周轉(zhuǎn)率�����。因此�����,闡明熱帶森林土壤微生物殘體碳的空間分布格局及其與其它碳庫的多尺度關(guān)聯(lián)特征是提升森林碳循環(huán)可預(yù)測性和適應(yīng)性管理的重要途徑�。中國科學院華南植物園恢復(fù)生態(tài)學任務(wù)團隊基于海南尖峰嶺熱帶山地雨林60公頃大樣地�����,系統(tǒng)研究了土壤微生物殘體碳的空間分布格局及其與植物和土壤有機碳庫的跨尺度關(guān)聯(lián)特征�����。研究發(fā)現(xiàn):(1)土壤微生物殘體碳及其在土壤有機碳中的比例表現(xiàn)出較大的空間變異和顯著的自相關(guān)�����,具有顯著的高-高和低-低聚類格局��,土壤����、地形和植物生物量是重要的驅(qū)動因子���;(2)微生物殘體碳�、土壤有機碳和植物生物量的空間分布具有多重分形特征并遵循冪律標度���;(3)微生物殘體碳表現(xiàn)出更強的空間異質(zhì)性和更弱的均勻性�,微生物殘體碳和土壤有機碳之間的跨尺度相關(guān)性要比微生物殘體與植物生物量之間更強更穩(wěn)定。該研究首次對熱帶山地雨林中植物�、土壤、微生物碳庫的關(guān)聯(lián)特征進行了跨尺度分析����,提升了我們對森林碳循環(huán)機理性理解,支撐了碳分布模型的發(fā)展�����,也為熱帶森林碳管理提供了新視角��。相關(guān)研究成果已發(fā)表在國際學術(shù)期刊Science of The Total Environment《總體環(huán)境科學》和Journal of Environmental Management《環(huán)境管理雜志》上�����。華南植物園博士后丁彰琦為論文第一作者�,劉占鋒研究員和中國林業(yè)科學院熱帶林業(yè)研究所許涵研究員為論文共同通訊作者�,該研究得到廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究旗艦項目和國家自然科學基金等資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170986 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120288圖. 熱帶山地雨林土壤微生物殘體碳空間變異及其與土壤有機碳和植物生物量的跨尺度關(guān)聯(lián)�。注:MNC,微生物殘體碳����;FNMC,真菌殘體碳;BNMC�,細菌殘體碳;SOC�����,土壤有機碳���;PB����,植物生物量�。翻譯搜索復(fù)制

2024-02-26

-

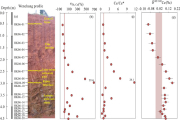

廣州地化所:聯(lián)合Ce-Nd穩(wěn)定同位素可作為定量表征地表環(huán)境氧化還原狀態(tài)的新指標

稀土元素穩(wěn)定同位素是新的非傳統(tǒng)穩(wěn)定同位素體系,有望為探索天體形成�、巖漿演化、稀土成礦����、大陸風化和海洋循環(huán)等過程稀土循環(huán)提供新的證據(jù)。特別是Ce具有+3和+4兩種價態(tài)����,在氧化過程中表現(xiàn)出與其他稀土元素如Nd明顯的差異,但在非氧化過程中Ce與Nd元素具有相似的地球化學行為��。因此,理論上Ce和Nd穩(wěn)定同位素的聯(lián)合應(yīng)用能夠量化地表的氧化還原狀態(tài)特別是為氧化過程提供新的證據(jù)��。然而���,這一假定是否實際可行有待證實�����,而通過對同一地質(zhì)過程中Ce-Nd穩(wěn)定同位素分餾行為進行同步監(jiān)測可準確回答這一問題����,不過到目前為止尚沒有相關(guān)的研究報道����。 針對這一科學問題,中國科學院廣州地球化學研究所穩(wěn)定同位素地球化學學科組白江昊博士后在韋剛健研究員�����、馬金龍正高級工程師��、王志兵副研究員和張樂高級工程師等老師的指導下�,并與廣東省科學院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所鐘松雄博士后合作�,依托其前期建立的高精度Ce穩(wěn)定同位素分析技術(shù),對經(jīng)歷氧化風化作用并具有很好的穩(wěn)定Nd同位素研究基礎(chǔ)的海南新生代玄武巖風化剖面HK06開展了系統(tǒng)的研究。 圖 1 HK06風化殼 Th��,Ce���、Ce/Ce*和 142/140Ce值的變化特征 研究結(jié)果表明��,在該風化剖面中�,Ce富集程度越高����,其Ce異常值越正,相應(yīng)的 142/140Ce值也越高���;反之�����,Ce越虧損�����,其 142/140Ce值則越偏低���。這一觀察結(jié)果表明�,強氧化風化過程中Ce元素會發(fā)生明顯的遷移并伴隨著Ce穩(wěn)定同位素的顯著分餾����。為了更好地區(qū)分氧化與非氧化過程對穩(wěn)定Ce同位素的影響,作者對風化產(chǎn)物進行了化學分相提取��,并分別測定了各個相態(tài)的穩(wěn)定Ce同位素組成��。結(jié)果顯示����,在氧化過程中,Mn(氫)氧化物相具有最高的 142/140Ce值(+0.184 0.040‰)�����,這可能歸因于Ce(IV)傾向于富集較重的同位素 142Ce(基于質(zhì)量相關(guān)分餾)和/或繼承自流體相中的重同位素 142Ce(基于核體積效應(yīng))���。為了區(qū)分這兩種分餾效應(yīng)����,未來研究應(yīng)當同時精確測量樣品中的 136Ce/ 140Ce和 142Ce/ 140Ce比值�。此外�����,研究發(fā)現(xiàn)Mn氧化物相中的Mn濃度與 Th,Ce和 142/140Ce值均呈現(xiàn)正相關(guān)����,而與Ce異常無關(guān),表明Mn氧化物中的 142/140Ce值相比Ce/Ce*更可靠地量化表征地表的氧化狀態(tài)���。在非氧化過程中�����,作者討論了外部輸入�����、pH值�����、有機物絡(luò)合�����、Fe氧化物吸附/共沉淀以及粘土礦物形成等作用方式對穩(wěn)定Ce同位素分餾行為的影響�。在0.5 mol L -1 HCl交換相和殘余相中, 142/140Ce值與 146/144Nd都呈正相關(guān)�,表明在非氧化過程中穩(wěn)定Ce和Nd同位素表現(xiàn)相似?����;诖?�,作者提出聯(lián)合Ce-Nd穩(wěn)定同位素( 142Ce- 146Nd)可以作為量化地表亞氧到強氧化狀態(tài)的新工具�����。這一指標未來在準確解讀地球氧化歷史的研究中��,可望發(fā)揮非常重要的貢獻��。 圖2 Mn氧化物相中Ce元素含量����、Ce異常和 142/140Ce的變化特征 圖3 非氧化過程中Ce-Nd穩(wěn)定同位素分餾行為類似 相關(guān)成果發(fā)表在國際地球科學領(lǐng)域著名期刊《Earth and Planetary Science Letters》,該研究得到國家重點研發(fā)計劃項目���、國家自然科學基金項目�����、博士后面上項目和中國科學院廣州地化所所長基金等聯(lián)合資助��。 論文信息:Bai J.H.,(白江昊) Wu C.,(吳 超) Wu H.,(吳 昊)Wang, Z. B., (王志兵) Zhang L.,(張樂) Zhong S.X., (鐘松雄) Ma J. L.,(馬金龍) Wei G.J.* (韋剛健). 142Ce minus 146Nd value as a redox indicator in Earth's surface environments[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2024, 629, 118597. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2024.118597. 論文鏈接翻譯搜索復(fù)制

2024-02-27

-

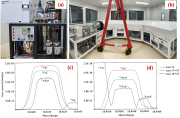

劉清梅���、蔣文敏等-CG,MPG:甲烷團簇同位素(Δ13CH3D和Δ12CH2D2)測試的絕對參考體系及在塔里木盆地深層天然氣來源判識中的應(yīng)用

甲烷(CH4)是最簡單有機物����。一方面,它是重要的清潔能源�����,提供了全球能源總消耗量的20%����;另一方面,它是僅次于二氧化碳的大氣溫室氣體���,其增溫效應(yīng)在百年尺度上是二氧化碳的28倍���。此外,甲烷還是生命系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分�,被視為生命起源的一種示蹤劑����。因此�����,明確甲烷的形成和演化對于預(yù)測全球能源儲量����、評估大氣甲烷收支和探索生命起源等至關(guān)重要。 自然界的甲烷根據(jù)成因機制的不同可分成生物成因(biogenic)�、熱成因(thermogenic)和無機成因(abiogenic)三大類。傳統(tǒng)方法主要利用甲烷的單體碳( 13C 1)和氫( D 1)同位素以及氣體成分來判斷其成因�。然而,這些方法具有明顯局限性����,不同成因的甲烷在傳統(tǒng)判識圖版上(例如“Bernard plot”, “Whiticar plot”)存在較大的重疊��,判識結(jié)果具有多解性�。近年來新興的甲烷團簇同位素技術(shù)(Multiply-substituted或Clumped isotope)能夠直接測量甲烷分子內(nèi)同位素鍵序,可以提供甲烷的形成溫度��、形成路徑等獨立于單體同位素的全新信息,已經(jīng)成為研究甲烷的重要手段��。 近期����,中國科學院廣州地球化學研究所有機地球化學國家重點實驗室熊永強研究員課題組劉清梅博士生��、蔣文敏副研究員��、李蕓副研究員等人����,基于Nu Panorama高分辨穩(wěn)定同位素比質(zhì)譜儀(HR IRMS),建立了甲烷團簇同位素測試的絕對參考體系����。由于缺乏國際統(tǒng)一的甲烷團簇同位素標樣,團隊首先建立了具有國際可對比的甲烷團簇同位素測試方法��。通過優(yōu)化質(zhì)譜參數(shù)�����,獲得超過40000的分辨率(MRP)�,實現(xiàn)了 13CH 3D和 12CH 2D 2獨立測定(圖1)。然后利用 -Al 2O 3催化劑制備100 下不同單體同位素甲烷的熱平衡氣,校正了離子源的非線性效應(yīng)(圖2)���。再利用 -Al 2O 3和Ni催化劑制備0~500 范圍內(nèi)甲烷的熱平衡氣���,校正了尺寸效應(yīng)(圖3),最終獲得了本實驗室甲烷參考氣的真實團簇同位素值(GIG-STD1: 13CH 3D = +2.79‰, 12CH 2D 2 = +4.34‰)����。通過與東京工業(yè)大學提供的兩個外部標氣(TIT-A和TIT-C)在兩個實驗室之間(GIG和TIT)測試結(jié)果與精度的比對,本實驗室的測試精度更高(1 : 13CH 3D = 0.2‰, 12CH 2D 2 = 0.8‰)�����。以上相關(guān)工作歷時2年(2021-2022)��,先后建立了樣品前處理���、分析測試����、數(shù)據(jù)校正等標準化工作流程�����,最終建成了國內(nèi)領(lǐng)先的高精度的甲烷團簇同位素分析測試平臺。 在此基礎(chǔ)上�,該課題組選取塔里木盆地克深(Keshen)、塔北(Tabei)���、和田河(Hetianhe)和柯克亞(Kekeya)四個典型氣田共16個深層天然氣樣品開展了甲烷團簇同位素分析測試與應(yīng)用研究���。首先利用處于熱力學平衡的甲烷團簇同位素值,計算得到甲烷的生成溫度在130~250 之間�����,為典型的熱成因氣��。然后結(jié)合各個氣田所在區(qū)域潛在烴源巖的埋藏史和熱史����,以天然氣生成溫度限定���,圈定了不同氣田的氣源巖層位��,解決了天然氣來源的爭議(圖4)�。例如�,克深地區(qū)天然氣來自侏羅煤系烴源巖����;塔北地區(qū)天然氣來自寒武系烴源巖�����,而非奧陶系烴源巖�;和田河地區(qū)天然氣來自寒武系烴源巖;柯克亞地區(qū)天然氣來自石炭-二疊系烴源巖�����。對于甲烷團簇同位素處于非平衡的樣品����,表明其可能遭受到了后生作用改造,結(jié)合實際地質(zhì)情況���,進一步評價了不同地區(qū)天然氣樣品經(jīng)歷的主要次生作用(圖5)��。例如���,和田河地區(qū)天然氣單體同位素發(fā)生明顯線性分餾,而甲烷團簇同位素處于平衡狀態(tài)��,說明運移擴散作用并非該區(qū)天然氣同位素分餾的主控因素;克深地區(qū)天然氣具有相似的 13CH 3D和負偏的 12CH 2D 2�����,可能經(jīng)歷了高溫熱蝕變(~400 )�,導致 12CH 2D 2發(fā)生再平衡;塔北地區(qū)存在同源不同形成溫度的天然氣混合現(xiàn)象�����,結(jié)合氣體干燥系數(shù)��,推斷是寒武系原油裂解氣與干酪根裂解氣的混合����。 圖1. (a) 甲烷純化系統(tǒng)IBEX; (b) Nu Panorama高分辨穩(wěn)定同位素比質(zhì)譜儀; (c) 13CH 3D測量模式下甲烷質(zhì)譜峰圖���;(d) 12CH 2D 2測量模式下甲烷質(zhì)譜峰圖����。 圖2. 非線性校正圖版��。(a) 100 溫度下不同單體碳同位素甲烷的 13CH3D[HG vs. RG] vs 13CH 3D[HG vs. RG]�;(b) 100 溫度下不同單體氫同位素甲烷的 12CH 2D 2[HG vs. RG] vs 12CH 2D 2[HG vs. RG]����。HG指加熱平衡氣����,RG指本實驗室參考氣GIC-STD1。 圖3. 尺寸效應(yīng)校正圖版�����。(a) 0~500 溫度范圍內(nèi) 13CH 3D[HG vs. RG] (非線性校正后的實驗室測量值) vs 13CH 3D[Theory] (理論值)�����;(b) 0~500 溫度范圍內(nèi) 12CH 2D 2[HG vs. RG] (非線性校正后的實驗室測量值) vs 12CH 2D 2[Theory] (理論值)��。HG指加熱平衡氣���,RG指實驗室參考氣GIC-STD1, Theory指甲烷團簇同位素的理論值��。圖中線性擬合公式的截距即為本實驗室參考氣的甲烷團簇同位素值����。 圖4. (a) 塔里木盆地構(gòu)造劃分與典型氣田分布圖��;(b) 典型氣田天然氣甲烷團簇同位素 13CH 3D vs 12CH 2D 2圖;(c) 典型氣田天然氣形成溫度��、儲層現(xiàn)今溫度以及潛在烴源巖最高埋藏溫度對比圖��。 圖5. 非平衡甲烷團簇同位素評價次生作用��。(a) 和田河地區(qū)天然氣單體同位素 13C 1 vs D 1圖�����;(b) 和田河地區(qū)天然氣甲烷團簇同位素 13CH 3D vs 12CH 2D 2圖指示未遭受明顯的次生作用��;(c) 克深地區(qū)天然氣甲烷團簇同位素 13CH 3D vs 12CH 2D 2圖指示存在高溫熱蝕變�;(d) 塔北地區(qū)天然氣甲烷團簇同位素 13CH 3D vs 12CH 2D 2圖指示存在混合作用。 相關(guān)成果近期發(fā)表于國際期刊《Chemical Geology》和《Marine and Petroleum Geology》��,該研究得到國家自然科學基金面上項目�����、中石油基金�、廣州地化所“涂光熾優(yōu)秀青年學者”(B類)等項目的聯(lián)合資助�����。 論文信息: Liu, Q. (劉清梅), Li, J. (李嘉成), Jiang, W. (蔣文敏), Li, Y.* (李蕓), Lin, M. (林莽), Liu, W. (劉文), Shuai, Y. (帥燕華), Zhang, H. (張海祖), Peng, P. (彭平安), Xiong, Y.* (熊永強). Application of an absolute reference frame for methane clumped-isotope analyses. Chemical Geology, 2024, 646, 121922. 論文鏈接 Jiang, W. (蔣文敏), Liu, Q. (劉清梅), Li, J. (李嘉成), Li, Y. (李蕓), Liu, W. (劉文), Liu, X. (劉賢), Zhang, H. (張海祖), Peng, P. (彭平安), Xiong, Y.* (熊永強). Deciphering the origin and secondary alteration of deep natural gas in the Tarim basin through paired methane clumped isotopes. Marine and Petroleum Geology, 2024, 160, 106614. 論文鏈接

2024-02-26

-

華南植物園發(fā)現(xiàn)熱帶山地雨林土壤微生物殘體碳空間變異與跨尺度關(guān)聯(lián)

微生物殘體是土壤有機碳的重要來源,在調(diào)控土壤有機碳庫的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定性方面發(fā)揮著重要作用�����。植物�、土壤和微生物碳庫的空間分布和互作是當前碳循環(huán)研究面臨的巨大挑戰(zhàn)。熱帶森林儲存了全球60%以上的植被碳�����,約為陸地碳儲量的25% ��,且擁有最高的有機碳周轉(zhuǎn)率�。因此�����,闡明熱帶森林土壤微生物殘體碳的空間分布格局及其與其它碳庫的多尺度關(guān)聯(lián)特征是提升森林碳循環(huán)可預(yù)測性和適應(yīng)性管理的重要途徑����。微生物殘體碳表現(xiàn)出更強的空間異質(zhì)性和更弱的均勻性,微生物殘體碳和土壤有機碳之間的跨尺度相關(guān)性要比微生物殘體與植物生物量之間更強更穩(wěn)定。PB ���,植物生物量���。 微生物殘體是土壤有機碳的重要來源��,在調(diào)控土壤有機碳庫的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定性方面發(fā)揮著重要作用����。植物����、土壤和微生物碳庫的空間分布和互作是當前碳循環(huán)研究面臨的巨大挑戰(zhàn)。熱帶森林儲存了全球60%以上的植被碳�,約為陸地碳儲量的25%,且擁有最高的有機碳周轉(zhuǎn)率����。因此,闡明熱帶森林土壤微生物殘體碳的空間分布格局及其與其它碳庫的多尺度關(guān)聯(lián)特征是提升森林碳循環(huán)可預(yù)測性和適應(yīng)性管理的重要途徑�。中國科學院華南植物園恢復(fù)生態(tài)學任務(wù)團隊基于海南尖峰嶺熱帶山地雨林60公頃大樣地���,系統(tǒng)研究了土壤微生物殘體碳的空間分布格局及其與植物和土壤有機碳庫的跨尺度關(guān)聯(lián)特征�。研究發(fā)現(xiàn):(1)土壤微生物殘體碳及其在土壤有機碳中的比例表現(xiàn)出較大的空間變異和顯著的自相關(guān)����,具有顯著的高-高和低-低聚類格局,土壤�����、地形和植物生物量是重要的驅(qū)動因子����;(2)微生物殘體碳�、土壤有機碳和植物生物量的空間分布具有多重分形特征并遵循冪律標度;(3)微生物殘體碳表現(xiàn)出更強的空間異質(zhì)性和更弱的均勻性�,微生物殘體碳和土壤有機碳之間的跨尺度相關(guān)性要比微生物殘體與植物生物量之間更強更穩(wěn)定�。該研究首次對熱帶山地雨林中植物、土壤����、微生物碳庫的關(guān)聯(lián)特征進行了跨尺度分析,提升了我們對森林碳循環(huán)機理性理解�,支撐了碳分布模型的發(fā)展,也可為熱帶森林碳管理提供了新視角和科學依據(jù)�����。相關(guān)研究成果已發(fā)表在國際學術(shù)期刊Science of The Total Environment《總體環(huán)境科學》和Journal of Environmental Management《環(huán)境管理雜志》上。華南植物園博士后丁彰琦為論文第一作者���,劉占鋒研究員和中國林業(yè)科學院熱帶林業(yè)科學研究所許涵研究員為論文共同通訊作者�,該研究得到廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究旗艦項目和國家自然科學基金等資助���。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170986 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120288圖. 熱帶山地雨林土壤微生物殘體碳空間變異及其與土壤有機碳和植物生物量的跨尺度關(guān)聯(lián)�����。注:MNC�,微生物殘體碳����;FNMC���,真菌殘體碳�;BNMC�����,細菌殘體碳����;SOC�,土壤有機碳�����;PB�����,植物生物量����。

2024-02-26