-

![]()

廣州地化所:城市地區(qū)有機氣溶膠揮發(fā)性分布的定量表征: 熱解析和分子測量結(jié)果的相互比較

揮發(fā)性是有機氣溶膠(OA)最重要的物理化學(xué)性質(zhì)之一,揮發(fā)性高低決定OA的氣固分配過程���,進而影響其大氣生消機制����?�;趽]發(fā)性的量化表征(飽和蒸氣壓濃度C*的分布)是模型模擬二次有機氣溶膠(SOA)生成的關(guān)鍵���,準(zhǔn)確量化OA的揮發(fā)性分布及其影響因素有助于促進對SOA模擬的準(zhǔn)確性�����。目前�����,測量環(huán)境OA揮發(fā)性的通常利用加熱方法加速氣溶膠揮發(fā)過程�,并通過氣溶膠測量儀器檢測,結(jié)合動力學(xué)模型或者經(jīng)驗法模擬該揮發(fā)過程���,以量化有機氣溶膠的揮發(fā)性分布����;隨著OA在近分子水平上的測量和研究的發(fā)展�,應(yīng)用分子結(jié)構(gòu)或分子元素組成的參數(shù)化方法估計OA的揮發(fā)性也越來越廣泛,然而不同方法之間揮發(fā)性估計的差異仍不明確��,導(dǎo)致OA揮發(fā)性量化仍有較大不確定性�����。特別是城市地區(qū)一次源排放和二次生成過程復(fù)雜�,有機物分子成千上萬,不同方法對環(huán)境OA揮發(fā)性測量的估算影響�,尚無系統(tǒng)性研究。而針對其OA中關(guān)鍵含氮組分����,有機硝酸酯(R-ONO2,簡稱pON)的研究更是十分缺乏,阻礙了對OA在大氣中動態(tài)生成和老化的模擬與認(rèn)識����。為了量化城市環(huán)境OA的揮發(fā)性及不同揮發(fā)性估計方法之間的差異��,中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所陳衛(wèi)博士在胡偉偉研究員的指導(dǎo)下,在中國的華南珠江三角洲特大城市廣州開展了綜合外場觀測�����。在觀測中基于多種測量技術(shù)��,采用五種方法估算了OA和pON的揮發(fā)性分布(表1):其中包括基于測量環(huán)境OA熱解析曲線(OA揮發(fā)比例隨溫度變化)的(1)經(jīng)驗法和(2)動力學(xué)模型法�;(3)基于官能團揮發(fā)性貢獻的SIMPOL模型法和(4)基于有機分子元素組成的參數(shù)化方法,以及(5)基于有機分子氣體和顆粒相分配的氣固分配法�。方法(1)和(2)的熱解析曲線由熱解析管與氣溶膠質(zhì)譜儀聯(lián)用(TD-AMS)測量得到。方法(3)和(4)分別基于膜采樣的電噴霧源(ESI-)傅里葉變換離子回旋共振分析儀(FT-ICR-MS)和配有在線氣體氣溶膠進樣口的化學(xué)電離質(zhì)譜儀(FIGAERO–CIMS��,碘離子源)兩套環(huán)境OA分子式計算得到���。方法(5)的數(shù)據(jù)由FIGAERO–CIMS測量得到的氣態(tài)和顆粒態(tài)有機物提供�����。本研究對不同揮發(fā)性估算方法進行了綜合評價�,發(fā)現(xiàn)城市地區(qū)環(huán)境有機氣溶膠OA在不同方法間呈現(xiàn)出的揮發(fā)性高低趨勢為: TD-AMS經(jīng)驗法≈TD-AMS動力學(xué)模型法≈SIMPOL模型法(FT-ICR-MS)<參數(shù)化方法(FT-ICR-MS)<氣固分配法(FIGAERO-CIMS)<SIMPOL模型法(FIGAERO-CIMS)<參數(shù)化方法 (FIGAERO-CIMS)�。具體來說��,基于TD加熱法量化的OA揮發(fā)性的方法(1)和(2)具有較好的一致性�����。當(dāng)假設(shè)該觀測期間環(huán)境OA主要由有機硫酸酯���、有機硝酸酯和羧酸基團組成時,基于FT-ICR的SIMPOL模型量化的OA揮發(fā)性分布(方法3)與兩種加熱法的揮發(fā)性一致���, 驗證了這三種方法的有效性���。但基于FI-ICR-MS測量的參數(shù)化方法(方法4)與前三種方法存在較大差異,高估環(huán)境OA的揮發(fā)性約2個數(shù)量級(>100倍)�,且目前文獻報道的不同參數(shù)化方案之間的估算結(jié)果亦不同。這表明基于有機分子組成的參數(shù)化方法目前仍存在較大的不確定性�����,在利用該方法闡述有機氣溶膠揮發(fā)性結(jié)果時��,需要考慮該不確定性��,而參數(shù)化方案仍需進一步細(xì)化與改進��?��;贔IAGERO-CIMS測量結(jié)果的氣固分配法估算的OA揮發(fā)性分布(方法5)較其他方法偏差較大�����,僅分布于較狹窄的飽和蒸汽壓范圍內(nèi) (0≤飽和蒸氣壓log C*≤4 μg m-3)�。這種狹窄的揮發(fā)性分布結(jié)果主要由于FIGAERO-CIMS中進樣口氣溶膠揮發(fā)加熱而導(dǎo)致有機物分子熱解��,以及質(zhì)譜中碘離子源的選擇性較強����,利于測量含氧等有機極性物種兩個原因主導(dǎo)。與FT-ICR相比����,F(xiàn)IGAERO-CIMS測量到的OA種類較少,特別缺乏含S和極性較弱的含N物種�。針對大氣中的有機硝酸酯(pON),基于TD加熱法和SIMPOL模型結(jié)果發(fā)現(xiàn)pON揮發(fā)性分布在log C*≤-9和≥2 μg m-3時貢獻的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均較高���,表明pON中既存在較多的低揮發(fā)性組分��,也存在相當(dāng)一部分半揮發(fā)性組分��。其中同時含N和S的有機物種(CHONS�,推測為硝基有機硫酸鹽)可貢獻pON質(zhì)量的約28%,突出了非均相/液相反應(yīng)對城市地區(qū)pON形成的重要貢獻����。綜上所述,本研究對環(huán)境有機氣溶膠不同揮發(fā)性估算方法進行了系統(tǒng)的評估����,并用不同方法量化了城市環(huán)境有機氣溶膠和有機硝酸酯的揮發(fā)性分布,為研究城市地區(qū)OA和pON的揮發(fā)性測量和認(rèn)識提供了新的視角����,為城市地區(qū)氣溶膠二次生成機制的研究提供基礎(chǔ)科學(xué)依據(jù)。圖1 根據(jù)不同方法計算的有機氣溶膠(OA)揮發(fā)性分布:(a)基于熱解析曲線的經(jīng)驗法和動力學(xué)模型法����;基于FT-ICR數(shù)據(jù)集的(b)SIMPOL模型法 (Pankow and Asher 2008) 和(c)參數(shù)化方法 (Isaacman-VanWertz and Aumont 2021; Li, Poschl, and Shiraiwa 2016);以及基于FIGAREO-CIMS數(shù)據(jù)集的(d)氣-固分配法�、(e)SIMPOL模型以及(f)參數(shù)化方法。圖2(a)顆粒有機硝酸鹽(pON)�、無機硝酸鹽(主要是硝酸銨)和實驗室生成的純硝酸銨顆粒物的TD熱解析曲線;(b)基于TD-AMS系統(tǒng)測量的NO+, NO2+,CxHyN+, CxHyON+的熱解析曲線����;(c)基于兩種熱解析管加熱法估計的pON的揮發(fā)性分布:包括經(jīng)驗法 (Faulhaber et al., 2009) 和本研究自行搭建動力學(xué)模型����;基于FI-ICR測量的(d)SIMPOL模型 (Pankow and Asher, 2008) 和(e)參數(shù)化方法 (Li et al., 2016; Daumit et al., 2013) 估計的pON揮發(fā)性分布圖��。(f)不同揮發(fā)性估計方法得到的極低揮發(fā)性(ELVOC)���、低揮發(fā)性(LVOC)和半揮發(fā)性(SVOC)占總OA的比例,右軸顯示算術(shù)平均飽和蒸汽壓濃度(C*)的log值�。本研究成果近期發(fā)表在國際知名期刊Journal of Geophysical Research: Atmospheres上,相關(guān)定量研究結(jié)果為理解城市地區(qū)有機氣溶膠的揮發(fā)性及不同揮發(fā)性研究方法差異提供了新的認(rèn)知����。論文第一作者為中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所博士研究生陳衛(wèi),中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所胡偉偉研究員為通訊作者����。本研究受到國家自然科學(xué)基金委基金(42375105, 42230701, 41875156)、國家環(huán)境保護城市大氣復(fù)合污染成因與防治重點實驗室開放項目(2021080540)�、國家重點研發(fā)計劃項目(2022YFC3701000、2021YFA1601800)����、廣東省珠江人才計劃(2019QN01L9480)廣東省科技研究基金(2023B1212060049)等項目的聯(lián)合資助。論文信息: Chen, W. ★(陳衛(wèi))���,Hu, W.*(胡偉偉)�,Tao, Z.(陶梓),Cai, Y.(蔡義宇), Cai, M.����,(蔡明甫),Zhu, M.(朱明)����,Ye, Y.(葉宇晴),Zhou, H.(周懷姍)�,Jiang, H.(姜鴻興),Li, J.(李軍)�,Song, W.(宋偉),Zhou, J.(周嘉儀)��,Huang, S.(黃山)�����,Yuan, B.(袁斌), Shao, M.(邵敏)�����,F(xiàn)eng, Q.(馮茜丹),Li, Y.(李穎)��,Isaacman-VanWertz, Gabriel��,Stark, Harald�,Day, Douglas A.,Campuzano-Jost, Pedro�����,Jimenez, Jose L. , and Wang, X.(王新明): Quantitative Characterization of the Volatility Distribution of Organic Aerosols in a Polluted Urban Area: Intercomparison Between Thermodenuder and Molecular Measurements, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 129(4), e2023JD040284,論文鏈接

2024-03-14

-

真菌直線型四環(huán)混源萜生物合成機制研究獲進展

近日��,中國科學(xué)院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態(tài)重點實驗室(LMB)閆巖研究員團隊在真菌直線型四環(huán)混源萜ochraceopones的生物合成與酶反應(yīng)機制研究方面取得新進展�����,相關(guān)成果“An Enzymatic Carbon-Carbon Bond Cleavage and Aldol Reaction Cascade Converts an Angular Scaffold into the Linear Tetracyclic Core of Ochraceopones”在線發(fā)表于Angewandte Chemie International Edition(《德國應(yīng)用化學(xué)》)��。助理研究員李艷芹�����、碩士叢夢靜為共同第一作者�����,研究員閆巖����、王俊鋒與張長生為共同通訊作者?����;煸摧疲╩eroterpenoids)是一類部分分子骨架來源于萜烯的天然產(chǎn)物�����,它們具有復(fù)雜多樣的化學(xué)結(jié)構(gòu)及廣泛的生物學(xué)活性�。這些豐富的骨架結(jié)構(gòu)既可能來源于萜烯部分多樣化的重排與環(huán)化,也可能來源于其非萜烯部分如聚酮��、吲哚����、莽草酸等豐富的后修飾。因此其生物合成途徑中可能蘊含了大量新穎的酶促化學(xué)反應(yīng)機制���,深入研究這些酶學(xué)機制將為我們創(chuàng)建具有新型骨架結(jié)構(gòu)和生物學(xué)活性的藥物先導(dǎo)提供基礎(chǔ)��。真菌直線型四環(huán)混源萜ochraceopones具有優(yōu)異的抗病毒和抗炎活性�����,然而其由常見的四元折線型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為獨特的直線型結(jié)構(gòu)所涉及的化學(xué)合成和酶學(xué)反應(yīng)機制卻極具挑戰(zhàn)性�����。研究團隊早期從一株南極土壤來源真菌Aspergillus ochraceopetaliformis?SCSIO 05702中分離得到了一類四環(huán)混源萜類化合物ochraceopones(化合物1-4���,7)(J Nat Prod, 2016,79:59-65)�?����;诨蚪M學(xué)及生物信息學(xué)分析定位了負(fù)責(zé)該類化合物生物合成的基因簇(圖1)�����,通過構(gòu)建構(gòu)巢曲霉異源表達體系�,聯(lián)合體外微粒體實驗及蛋白表達���,成功鑒定和表征了負(fù)責(zé)化合物ochraceopones形成的所有生物合成酶�����,并闡明了完整的生物合成途徑(圖2)��。圖1. 直線型四環(huán)混源萜ochraceopones的生物合成基因簇圖2. 直線型四環(huán)混源萜ochraceopones的生物合成途徑推測在這項研究中�,研究團隊證明了ochraceopones的線性四環(huán)骨架是由同一個折線型前體即ochraceopone E(7)衍生而來。通過體外氘水標(biāo)記的微粒體實驗����,證實了化合物7生成16涉及的碳-碳鍵斷裂反應(yīng)不是自發(fā)進行的,而是由多功能細(xì)胞色素P450-OchH催化完成�。其通過將C13位羥基形成氧自由后促發(fā)C13-C14鍵斷裂,而后通過羥基化形成十元環(huán)的中間體18��,之后自發(fā)形成化合物16(圖3)���。圖3. OchH的功能表征為了驗證16作為真實底物的正確性�����,研究團隊將16與基因簇內(nèi)其余后修飾基因在構(gòu)巢曲霉中進行了生物轉(zhuǎn)化��,并通過體外微粒體與蛋白的聯(lián)合反應(yīng)證實了該反應(yīng)過程�����。結(jié)果顯示��,異構(gòu)酶OchL通過催化分子內(nèi)的羥醛反應(yīng)將經(jīng)過多步修飾的碳-碳鍵斷裂形成的十元環(huán)重新連接�����,形成了一個新的碳-碳鍵而呈現(xiàn)出最終的線性四環(huán)化合物3(圖4)�����。圖4. 三環(huán)到線性四環(huán)骨架ochraceopones的生物轉(zhuǎn)化表征然而��,在異源表達及體外反應(yīng)過程中���,除了獲得一系列不能被繼續(xù)轉(zhuǎn)化的途徑副產(chǎn)物如化合物19��、19’���、21和23之外��,均沒有檢測到反應(yīng)的真正中間體(圖4)�����。但是就觀察到的實驗結(jié)果表明在目前的生物反應(yīng)體系中����,隨著氧化后修飾的多步積累��,反應(yīng)的真實底物在缺乏其后續(xù)生物轉(zhuǎn)化酶的條件下無法穩(wěn)定存在�?�?隙ǖ氖?��,根據(jù)分離到的一系列副產(chǎn)物及對其形成機制的推測����,可以確定整個反應(yīng)中間過程存在的真實性�����?�?傊?����,本研究鑒定并表征了合成ochraceopones的所有生物合成酶��,并證明了完整的生物合成途徑����。證實了ochraceopones類化合物是由OchHJGL催化的酶級聯(lián)反應(yīng)將常見的折線型四環(huán)前體合成獨特線性四環(huán)骨架結(jié)構(gòu)�����。其中��,多功能細(xì)胞色素P450-OchH負(fù)責(zé)催化自由基形成并引發(fā)C-C鍵斷裂和隨后的C12的羥基化���,然后OchJ催化C15羥基化和OchG催化C15-OH脫氫。最后���,醛縮酶OchL通過催化分子內(nèi)羥醛反應(yīng)導(dǎo)致新的C-C鍵形成而構(gòu)建最終的線性四環(huán)骨架���。OchH和OchL的發(fā)現(xiàn)及其功能闡明將為尋找更多新的P450酶和醛縮酶提供途徑。然而�����,由于OchL底物的不穩(wěn)定性��,可能需要通過合成更穩(wěn)定的底物衍生物來進一步研究其催化機理�。上述研究工作得到了國家重點研發(fā)計劃����、海南省科技計劃三亞崖州灣科技城科技創(chuàng)新聯(lián)合項目����、國家自然科學(xué)基金�����、中國科學(xué)院王寬誠率先人才計劃“盧嘉錫國際團隊項目”和海南省自然科學(xué)基金等的資助��。相關(guān)論文信息:Yanqin Li���, Mengjing Cong��,Wengui Wang, Xiufeng Zhang, Yiguang Zhu, Yongxiang Song, Wenjun Zhang, Hua Xiao, Yonghong Liu, Changsheng Zhang, Junfeng Wang, and Yan Yan. An Enzymatic Carbon-Carbon Bond Cleavage and Aldol Reaction?Cascade Converts an Angular Scaffold into the Linear Tetracyclic Core of Ochraceopones. Angew Chem Int Edit,2024. doi.org/10.1002/anie.202403365文章鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202403365

2024-03-12

-

香港牡蠣三倍體新品系培育及推廣應(yīng)用獲重要進展

近日��,中國科學(xué)院南海海洋研究所喻子牛研究員團隊�����,在香港牡蠣三倍體新品系培育方面獲重要進展�����,發(fā)現(xiàn)香港牡蠣雜交型三倍體(四倍體X二倍體)對誘導(dǎo)型(CB誘導(dǎo))三倍體在生長����、存活率和可育性方面的顯著優(yōu)勢,并成功進行了示范養(yǎng)殖證實��;相關(guān)研究成果發(fā)表于國際水產(chǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)期刊Aquaculture�。香港牡蠣是我國華南沿海地區(qū)重要的大宗養(yǎng)殖貝類,2022年產(chǎn)量約為185萬噸���,占全國牡蠣產(chǎn)量的29%����,不僅是廣東海水貝類養(yǎng)殖業(yè)的重要支柱種��,也是南海海洋牧場和牡蠣礁的主要組成成分��。香港牡蠣三倍體應(yīng)用是華南沿海牡蠣提質(zhì)增效����、種業(yè)升級發(fā)展中的重要途徑。該團隊自2013年開始專注牡蠣多倍體技術(shù)研發(fā)���,前期已建立了牡蠣新型四倍體誘導(dǎo)和穩(wěn)定群系構(gòu)建的國內(nèi)首個專利技術(shù)����。此前國內(nèi)尚沒有關(guān)于雜交型香港牡蠣三倍體的相關(guān)報道�����。該研究對二倍體(2N)���、誘導(dǎo)型三倍體3N-CB (2N♂×2N♀����,抑制第二極體釋放)和雜交型三倍體3N-TD (4N♂×2N♀)的生物性狀(生長�、存活、繁育特性和倍性組成)進行了跟蹤比較研究�,并開展了基因型和位點間的互作分析。結(jié)果表明:(1) 兩類三倍體均比二倍體具有顯著的生長���、存活和不育性優(yōu)勢�;(2) 雜交型三倍體比誘導(dǎo)型三倍體的卵裂率���、D幼率和幼蟲存活率更高����,更適合于產(chǎn)業(yè)規(guī)模化苗種生產(chǎn)���;(3)?雜交型三倍體比誘導(dǎo)型三倍體在養(yǎng)殖期生長更快�����、存活率和倍性的穩(wěn)定性更高�,具有更好的生產(chǎn)性能和產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用價值����。團隊還開展了香港牡蠣新品系(雜交型三倍體)的示范推廣養(yǎng)殖,在廣東陽江和廣西防城港���、北海等海域取得良好養(yǎng)殖效果����,2項相關(guān)專利獲得技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用�,有效提高了相關(guān)牡蠣種苗企業(yè)的經(jīng)濟效益。該研究得到了廣州市重點研發(fā)計劃�����、廣東省重點研發(fā)計劃�����、國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金委項目和國家貝類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系等項目資助����。副研究員秦艷平為論文第一作者��,研究員張躍環(huán)和喻子牛為并列通訊作者��。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.740759?圖1:牡蠣二倍體(2N)��、誘導(dǎo)型和雜交型三倍體(3N-CB���、3N-TD)制備原理圖 2 2N��、3NCB和3NTD的幼蟲倍性組成和表型特征

2024-03-08

-

廣州地化所:再循環(huán)大洋巖石圈地幔在北冰洋地幔中廣泛存在

俯沖洋殼的再循環(huán)一直被認(rèn)為是造成地幔組成不均一的主要原因�����。然而��,占俯沖大洋板塊90%以上體積的大洋巖石圈地幔�,其俯沖之后的命運卻并不明確����。 近日�����,中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所楊陽特任研究員與美國哈佛大學(xué)及塔爾薩大學(xué)的科研人員合作����,通過對北冰洋Gakkel洋脊西部火山區(qū)和中部弱巖漿活動區(qū)267件玄武巖樣品(圖1)的系統(tǒng)研究�,發(fā)現(xiàn)Gakkel西部發(fā)育正常厚度洋殼的區(qū)域,主要產(chǎn)出虧損的N-MORB���,且其巖漿組成從西到東顯示出系統(tǒng)的地球化學(xué)變化��,揭示了地幔逐漸虧損����,部分熔融程度逐漸降低的過程�����。而Gakkel中部洋殼極度不發(fā)育出現(xiàn)大部分橄欖巖出露的地區(qū)�,卻產(chǎn)出富集的E-MORB,但主量元素卻虧損CaO���,具有極低的CaO/Al 2O 3比值�。提出Gakkel西段地幔是“飽滿”但“虧損”的,而中段地幔是“貧瘠”但“富集”的�。飽滿和貧瘠代表了它們?nèi)廴诋a(chǎn)生巖漿的能力,而虧損和富集則指它們在微量元素上的富集程度����。且中部地幔的潛在溫度極低,以此提出�,極度貧瘠的地幔源區(qū)再加上異常低的地幔潛在溫度的綜合作用下�,形成了極少巖漿的Gakkel中段少巖漿作用區(qū)。 綜合北冰洋洋脊巖石的地球化學(xué)組成及其分布�,研究提出新生的大洋巖石圈中保留了前世的“記憶”,指示了其下方存在再循環(huán)大洋巖石圈地幔組成的難熔地幔端元����,且比例從西到東逐漸增加(圖2),直至在弱巖漿活動區(qū)無法形成足夠的洋殼���,從而使得再循環(huán)大洋巖石圈地幔直接出露在海底����。定量計算發(fā)現(xiàn)�����,板塊構(gòu)造以來全球俯沖大洋巖石圈地幔的體積幾乎等同于下地幔的總體積。因此提出�����,俯沖的大洋巖石圈地幔將再循環(huán)至對流地幔中��,并形成新生大洋巖石圈的一部分�����。 圖1 北冰洋Gakkel洋脊樣品分布及巖石圈結(jié)構(gòu)示意圖 圖2 北冰洋Gakkel洋脊地幔組成 該研究成果發(fā)表于國際權(quán)威地學(xué)期刊《Earth and Planetary Science Letters》�����,該研究受到國家基金委和中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進會項目資助���。 論文信息: Yang A.Y. (楊陽), Langmuir C. H., Michael P. J., The significance of recycled oceanic mantle lithosphere beneath the Arctic Gakkel Ridge. Earth and Planetary Science Letters, 2024, 626 https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118553翻譯搜索復(fù)制

2024-03-07

-

廣州地化所:碎屑斜長石元素和Sr同位素組成示蹤嫦娥五號月壤來源

研究月壤的物源對于認(rèn)識月表在外動力地質(zhì)作用下物質(zhì)遷移過程具有重要的意義���。斜長石是月殼中含量最豐富的礦物。早期的研究利用月壤中的碎屑斜長石的An值頻譜來示蹤月壤的物源��。然而�,月表不同巖石類型(如高地斜長巖�、鎂質(zhì)巖套����、月海玄武巖等)中的斜長石An值具有較大的變化范圍,且相互重疊(圖1)�����,僅依靠斜長石An值來示蹤月壤物源存在較大的不確定性�。 圖1 月海玄武巖(a)高地斜長巖和鎂質(zhì)巖套(b)中的斜長石An值分布 針對該問題,中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所月球樣品研究小組的張樂高級工程師及合作者統(tǒng)計了前人報道的月表不同巖石類型中斜長石的元素和初始Sr同位素組成�,發(fā)現(xiàn)Sr含量和Sr同位素在不同的月表巖石類型中存在顯著的差異:高地斜長巖和鎂質(zhì)巖套中的斜長石具有低的Sr含量和初始Sr同位素;克里普巖中的斜長石具有高的初始Sr同位素�����;月海玄武巖具有高的Sr含量和中等的初始Sr同位素(圖2)�。這些特征暗示聯(lián)合使用碎屑斜長石的元素含量和Sr同位素組成可更有效地示蹤月壤的來源���。 圖2 月表不同巖石類型(a)和嫦娥五號樣品(b)中的斜長石的初始Sr同位素組成 該研究首次對嫦娥五號月壤中的碎屑斜長石開展了主量元素和微量元素以及Rb-Sr同位素的分析��。根據(jù)Sr含量和An值之間的相關(guān)性����,嫦娥五號碎屑斜長石可分為三組(圖3):normal-Sr(group A)、high-Sr(group B)和low-Sr(group c)�。 圖3 嫦娥五號碎屑斜長石(圓形)和玄武巖屑中的斜長石(三角形)Sr(a)和La(b)含量與An值相關(guān)性 A組和B組的斜長石與嫦娥五號玄武巖碎屑中的斜長石的元素和Rb-Sr同位素組成一致,表明A組和B組的斜長石來源于原地玄武巖的風(fēng)化破碎(圖4)�。在分析的82個碎屑斜長石中,只有兩顆斜長石(~2.4%)被歸類為C組�,其Sr同位素與A組和B組斜長石顯著不同,表明其具有不同的來源�����。 圖4 嫦娥五號碎屑斜長石Rb-Sr同位素 其中一顆C組斜長石具有高的 87Sr/ 86Sr比值(0.70242)和稀土元素含量(圖3)�,可能來源于富含KREEP成分的Sharp B撞擊坑或Aristarchus撞擊坑(圖5)。另一顆C組斜長石具有極低的 87Sr/ 86Sr比值(0.69908)和中等偏高的An值(92.3)���,暗示其母巖可能為鎂質(zhì)巖套�,可能來自于Pythagoras撞擊坑��。該項研究表明�����,碎屑斜長石的元素和Sr同位素組成是示蹤月壤物質(zhì)來源的有效工具�。 圖5 嫦娥五號著陸區(qū)周邊地質(zhì)概況圖;藍(lán)色線展示了C組碎屑斜長石可能來自的撞擊坑 該研究主要受中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所所長基金和中國科學(xué)院重點部署科研專項的資助�����,已發(fā)表于國際期刊《Icarus》。 論文信息:Zhang Le* (張樂), Yang Ya-Nan (楊亞楠), Chen Zhi-Ming (陳志銘), Wang Cheng-Yuan (汪程遠(yuǎn)), Cui Ze-Xian (崔澤賢), Zhang Yan-Qiang (張彥強), Xu Yi-Gang (徐義剛). 2024. Elemental and Sr isotopic compositions of plagioclase as an indicator of lunar source-rock type: Insights from Chang'e 5 plagioclase fragments. Icarus, 413: 116002. 論文鏈接翻譯搜索復(fù)制

2024-03-06

-

廣州地化所:電氣石微區(qū)B-Sr同位素分析標(biāo)樣研制

電氣石是一種硼硅酸鹽礦物�����,廣泛分布于多種巖石類型和熱液礦床中���。其元素和同位素組成是反演巖漿-熱液演化歷史��、示蹤成巖成礦過程和指示沉積物物源的有效指標(biāo)���。電氣石具有高的B含量,使其成為開展原位B同位素分析的理想礦物�。最近的研究表明,一些電氣石含有中等的Sr含量和極低的Rb含量�����,具有開展原位Sr同位素分析的潛力�����?��;w匹配的天然電氣石標(biāo)樣是開展微區(qū)B-Sr同位素的必要條件�����。然而���,目前國內(nèi)外各實驗室報道的電氣石標(biāo)樣相對匱乏,且這些標(biāo)樣都沒有Sr同位素數(shù)據(jù)�����。 為此���,中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所同位素地球化學(xué)國家重點實驗室陳綺靜博士在張樂高級工程師���、任鐘元研究員和夏小平研究員的指導(dǎo)下,并與桂林理工大學(xué)余紅霞工程師合作�,篩選了三個新的厘米級天然電氣石晶體GIGT、XJ-1和XJ-3(圖1)�,采用多種分析測試手段詳細(xì)評價了這些礦物晶體的B和Sr同位素的均一性。激光剝蝕多接收電感耦合等離子體質(zhì)譜(LA-MC-ICP-MS)分析顯示�����,GIGT、XJ-1和XJ-3均具有均一的B同位素組成���,且激光分析結(jié)果( 11B = -12.63 0.51��,-11.90 0.64��,-11.91 0.64�;圖2)與MC-ICP-MS溶液測定的結(jié)果( 11B = -12.65 0.12���,-11.90 0.24����,-11.89 0.19)一致�����。XJ-1的Sr含量相對較高(~160 ppm)�����,Rb/Sr <0.0005�����。LA-MC-ICP-MS分析獲得的XJ-1的平均87Sr/86Sr為0.70827 0.00021(圖3)����,與溶液MC-ICP-MS測定結(jié)果(0.70825 0.00002)在誤差范圍內(nèi)一致。該研究表明��,GIGT��、XJ-1和XJ-3均可作為原位B同位素分析的外部校正標(biāo)樣�,XJ-1可作為原位Sr同位素分析的監(jiān)控標(biāo)樣;可滿足國內(nèi)外數(shù)十家實驗室長期使用�����。 圖1 GIGT�、XJ-1和XJ-3電氣石晶體照片 圖2 激光微區(qū)和溶液法獲得的GIGT、XJ-1和XJ-3電氣石的B同位素組成 圖3 激光微區(qū)和溶液法獲得的XJ-1電氣石的Sr同位素組成 該研究成果在線發(fā)表于國際分析期刊《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》�,該研究受到中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所所長基金和中國科學(xué)院相關(guān)項目資助。 論文信息: Chen Qijing (陳綺靜), Wang Ri-Jing (王日晶), Yu Hong-Xia (余紅霞), Zhu Guan-Hong (朱冠虹), Zhang Yan-Qiang (張彥強), Xia Xiao-Ping (夏小平), Ren Zhong-Yuan (任鐘元), Zhang Le* (張樂). Potential tourmaline reference materials for microbeam B and Sr isotopic analyses. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. DOI: 10.1039/D3JA00395G.翻譯搜索復(fù)制

2024-03-05

-

廣州地化所:攀枝花層狀巖體Mo同位素研究揭示鐵鈦氧化物分離結(jié)晶對巖漿Mo同位素分餾的影響

鉬是一種多價態(tài)難熔且中等親鐵元素��。自然界不同樣品存在較大的Mo同位素分餾���。例如���,相對于Mo標(biāo)準(zhǔn)溶液NIST SRM 3134����,硅酸鹽地球和大陸地殼的 98/95Mo分別為-0.20‰和0.00‰-0.40‰���;黑色頁巖和海相碳酸鹽巖具有相對較重的Mo同位素(-1‰ – +2‰)�。代表俯沖板片的洋中脊玄武巖型榴輝巖具有相對較輕的Mo同位素(-1.0‰ – -0.13‰)����;俯沖沉積物通常具有輕但相對變化大的Mo同位素(-2‰ – 0.16‰)。盡管Mo同位素在不同的地質(zhì)儲庫之間表現(xiàn)出大的差異���,但利用Mo同位素示蹤巖漿起源仍存在諸多的不確定性�����。其中一個重要的爭論點是巖漿分異過程是否可以造成顯著的Mo同位素分餾�。已有的研究主要集中在探討硅酸鹽礦物分離結(jié)晶對Mo同位素的影響�。除了硅酸鹽礦物外,鐵鈦氧化物(如磁鐵礦和鈦鐵礦)在巖漿分異過程中也發(fā)揮著重要的作用�����,并且其Mo含量遠(yuǎn)高于許多硅酸鹽礦物。由于缺乏相關(guān)研究�����,鐵鈦氧化物分離結(jié)晶對Mo同位素分餾的影響目前尚不清楚�。針對該問題�,中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所同位素地球化學(xué)國家重點實驗室張樂高級工程師聯(lián)合李杰正高級工程師、任鐘元研究員和王志兵副研究員等人選擇峨眉山大火成巖省中的攀枝花鎂鐵質(zhì)層狀巖體為研究對象�,系統(tǒng)測定了全巖樣品和分選的主要造巖礦物(單斜輝石、斜長石����、磁鐵礦和鈦鐵礦)的Mo同位素組成和含量,并獲得以下認(rèn)識: ?�。?)攀枝花全巖樣品Mo含量變化較大(圖1):0.06 – 0.35 ppm���;整體具有與硅酸鹽地球類似的Mo同位素特征(–0.20‰ 0.20‰)���。主要造巖礦物Mo含量為:斜長石≈單斜輝石(~0.05 ppm)< 磁鐵礦≈鈦鐵礦(~0.5 ppm);并展示出顯著的Mo同位素分餾:磁鐵礦(–0.57‰ 0.26‰)<單斜輝石(–0.23‰ 0.16‰)<鈦鐵礦(0.19‰ 0.20‰)<斜長石(0.54‰ 0.32‰)�����。 (2)基于磁鐵礦和鈦鐵礦間的Mo同位素差異( 98/95Mo Mt–Ilm = –0.76‰)�,推測Mo在這兩種礦物間的分餾系數(shù)為0.99924。結(jié)合前人關(guān)于攀枝花巖體Fe同位素的研究( 56/54Fe Mt–Ilm ~ 0.75‰)���,可獲得如下Fe-O鍵強順序: IVFe Mt 3+ > IVFe I1m 2+ > VIFe Mt 3+ > VIFe Mt 2+ ��。 ?��。?)瑞利分離結(jié)晶模擬顯示(圖2),由于斜長石和單斜輝石具有低的Mo含量�����,這兩種礦物的分離結(jié)晶并不能顯著改變巖漿的Mo同位素組成����。相反,Mo含量較高的磁鐵礦和鈦鐵礦的分離結(jié)晶將顯著改變巖漿的Mo同位素組成�。由于Mo的分配行為以及鈦鐵礦和磁鐵礦的結(jié)晶順序與巖漿的氧逸度相關(guān),氧逸度也是控制巖漿Mo同位素分餾的一個關(guān)鍵因素���。 該研究對俯沖帶巖漿和月海玄武巖Mo同位素研究也具有一定啟示意義:俯沖帶重Mo同位素的巖漿一般歸因于板片俯沖過程釋放的流體具有重的Mo同位素特征����,而板片內(nèi)殘留的金紅石具有輕的Mo同位素組成。俯沖帶巖漿一般具有高的氧逸度���,磁鐵礦是巖漿晚期重要的結(jié)晶相��。由于磁鐵礦具有輕的Mo同位素特征,磁鐵礦的分離結(jié)晶也將促使巖漿具有重的Mo同位素組成�����。月幔具有低的氧逸度����,鈦鐵礦是月海玄武巖的主要造巖礦物。前人的數(shù)據(jù)顯示月海高鈦玄武巖的Mo同位素略重于月海低鈦玄武巖( 98/95Mo highTi_lowTi = 0.04)�����。由于鈦鐵礦具有重的Mo同位素特征���,高鈦玄武巖和低鈦玄武巖的Mo同位素差異可以解釋為高鈦巖石受到了鈦鐵礦堆晶作用的影響��,或者高鈦玄武巖重的Mo同位素特征是繼承自其受鈦鐵礦堆晶作用影響的月幔源區(qū)��。需要注意的是目前報道的月海玄武巖Mo同位素數(shù)據(jù)十分有限(3個低鈦+1個高鈦)�,需要開展更多的月海玄武巖Mo同位素研究來厘清高鈦和低鈦玄武巖的差異。 圖1 攀枝花層狀巖體柱狀圖(a),全巖和主要造巖礦物的Mo含量(b)和Mo同位素(c)組成 圖2 瑞利分離結(jié)晶模擬 該研究主要受中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所所長基金和中國科學(xué)院相關(guān)項目的資助��,已發(fā)表于國際期刊《American Mineralogist》�����。 論文信息:Zhang Le* (張樂), Li Jie (李杰), Zhang Yan (張艷), Peng Bing-Yu (彭冰玉), Wang Zhi-Bing (王志兵), Ren Zhong-Yuan (任鐘元). 2024. Molybdenum isotopic fractionation in the Panzhihua mafic layered intrusion in the Emeishan large igneous province, southwest China. American Mineralogist, 109: 328-632. 論文鏈接翻譯搜索復(fù)制

2024-03-05

-

喀斯特生境異質(zhì)性對灌叢土壤關(guān)鍵功能微生物的影響取得新進展

灌叢在西南喀斯特地區(qū)分布廣泛�����,是植被恢復(fù)的重要階段����。喀斯特裸巖率高�����、土層淺薄且不連續(xù)導(dǎo)致該區(qū)生境異質(zhì)性高���,特殊的生境及養(yǎng)分環(huán)境決定關(guān)鍵功能微生物如叢枝菌根真菌(AMF)�、固氮菌�、細(xì)菌和真菌及功能菌群內(nèi)部間的相互作用驅(qū)動的養(yǎng)分循環(huán)有別于非喀斯特區(qū)域。然而����,喀斯特不同小生境��、坡位和土壤深度如何影響“功能微生物-植被恢復(fù)-養(yǎng)分累積”之間的互饋機制仍不清楚��,嚴(yán)重限制灌叢生態(tài)系統(tǒng)的演替�。灌叢在西南喀斯特地區(qū)分布廣泛����,是植被恢復(fù)的重要階段���?�?λ固芈銕r率高�����、土層淺薄且不連續(xù)導(dǎo)致該區(qū)生境異質(zhì)性高���,特殊的生境及養(yǎng)分環(huán)境決定關(guān)鍵功能微生物如叢枝菌根真菌(AMF)、固氮菌�、細(xì)菌和真菌及功能菌群內(nèi)部間的相互作用驅(qū)動的養(yǎng)分循環(huán)有別于非喀斯特區(qū)域。然而�,喀斯特不同小生境�、坡位和土壤深度如何影響“功能微生物-植被恢復(fù)-養(yǎng)分累積”之間的互饋機制仍不清楚��,嚴(yán)重限制灌叢生態(tài)系統(tǒng)的演替��?;诖耍袊茖W(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所王克林研究員團隊依托環(huán)江喀斯特生態(tài)系統(tǒng)觀測研究站�,以喀斯特灌叢生態(tài)系統(tǒng)不同小生境類型(巖土面、土面��、石溝)����、坡位(上、中��、下)和土層深度(0-20 cm�����、20-40 cm����、巖土混合層)為研究對象,在調(diào)查地上灌叢植被的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)研究不同生境對灌叢群落關(guān)鍵功能微生物與養(yǎng)分周轉(zhuǎn)的協(xié)同演變機制��。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):(1)巖土界面增強AMF群落間協(xié)作以及增加灌叢群落多樣性�����。盡管土壤有機碳���、全氮�、速效磷�����、交換性鈣鎂在石溝生境比土面和巖土面生境高20-70%����。然而��,巖土面由于生境異質(zhì)性較高導(dǎo)致灌叢多樣性和AMF豐度均高于土面和石溝��,進而加強巖土面AMF類群間的協(xié)作關(guān)系(圖1)(2)坡位顯著影響微生物間的相互作用�����。中下坡位相比上坡顯著提高的土壤養(yǎng)分含量和灌叢群落多樣性,通過加強下坡位菌根侵染強度���、AMF群落間協(xié)作關(guān)系及細(xì)菌����、真菌和原生生物間的相互作用有助于植被群落養(yǎng)分的吸收傳遞����,導(dǎo)致下坡位呈現(xiàn)更高的生態(tài)系統(tǒng)多功能性(圖2)。(3)土壤深度顯著影響微生物群落�。盡管表層土壤中固氮菌豐度較高,但由于巖土混合層土壤pH的增加以及增強固氮菌與AMF類群之間的互惠協(xié)作導(dǎo)致固氮速率比0-20 cm高30%(圖3)����。此外,表層土壤由于豐富的植物根系生物量和碳源增強真菌和原生生物群落間的相互作用����。然而,隨著深度的增加���,養(yǎng)分的減少加強了細(xì)菌和原生生物類群之間的捕食關(guān)系及細(xì)菌內(nèi)部群落間的競爭��。因此��,本研究凸顯在喀斯特灌叢群落植被恢復(fù)過程中關(guān)鍵功能微生物的相互作用對土壤養(yǎng)分周轉(zhuǎn)的重要性�,同時強調(diào)需要考慮生境異質(zhì)性和巖土結(jié)構(gòu)對功能微生物-植被恢復(fù)-養(yǎng)分累積的調(diào)控作用。上述系列研究成果分別發(fā)表在農(nóng)林領(lǐng)域TOP期刊Catena�����、Plant and Soil��、Forest Ecology and Management���、Geoderma和Journal of Environmental Management上,研究得到國家自然科學(xué)基金聯(lián)合項目����、湖南省自然科學(xué)優(yōu)秀青年基金、中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進會等項目的資助����。論文鏈接:1 2 3 4 5圖1 叢枝菌根真菌和灌叢群落對不同小生境的響應(yīng)圖2 不同坡位微生物介導(dǎo)的生態(tài)系統(tǒng)多功能性圖3 不同土壤深度叢枝菌根真菌和固氮菌調(diào)控的自生固氮速率翻譯搜索復(fù)制

2024-03-06

-

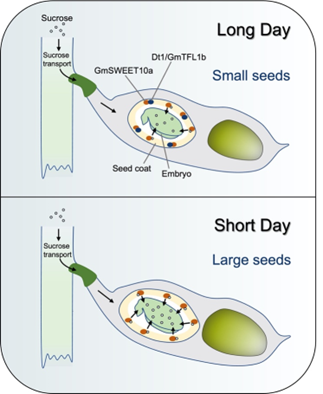

華南植物園揭示大豆Dt1介導(dǎo)蔗糖轉(zhuǎn)運調(diào)控種子粒重的新機制

大豆是一種光周期敏感的短日照作物,其生育期和產(chǎn)量受光周期變化的影響非常大�����。種子粒重是決定大豆產(chǎn)量的關(guān)鍵性狀之一,然而����,控制大豆種子粒重的關(guān)鍵基因及其光周期效應(yīng)的機制尚不清楚。華南植物園農(nóng)生中心侯興亮課題組研究利用大豆重組自交系群體�,通過圖位克隆的方法鑒定到一個控制種子粒重的關(guān)鍵基因Dt1 �����。華南植物園李曉明副研究員����、陳中惠博士��、廣州大學(xué)李海洋博士和岳琳博士為該論文的共同第一作者�����,華南植物園侯興亮研究員和廣州大學(xué)孔凡江教授為共同通訊作者���。圖. Dt1調(diào)控光周期依賴的大豆種子重量\大小的模型。 大豆是一種光周期敏感的短日照作物���,其生育期和產(chǎn)量受光周期變化的影響非常大���。種子粒重是決定大豆產(chǎn)量的關(guān)鍵性狀之一,然而�,控制大豆種子粒重的關(guān)鍵基因及其光周期效應(yīng)的機制尚不清楚�����。華南植物園農(nóng)生中心侯興亮課題組研究利用大豆重組自交系群體���,通過圖位克隆的方法鑒定到一個控制種子粒重的關(guān)鍵基因Dt1����。進一步研究發(fā)現(xiàn)��,長日照條件下�,Dt1在種子發(fā)育過程高表達���,其蛋白與蔗糖轉(zhuǎn)運蛋白GmSWEET10a相互作用��,負(fù)向調(diào)節(jié)蔗糖從種皮向胚的輸入,從而調(diào)節(jié)種子發(fā)育�。然而,短日照光周期條件下��,Dt1的轉(zhuǎn)錄水平非常低���,不參與種子發(fā)育調(diào)控。此外���,研究還發(fā)現(xiàn)了Dt1 的一種新自然等位基因(H4單倍型)�����,該單倍型可以解耦其對種子大小和生長習(xí)性的多效性作用,即在種子發(fā)育調(diào)控中保持功能�,但不影響大豆的莖生長習(xí)性。研究結(jié)果為揭示不同緯度大豆種子發(fā)育對光周期的響應(yīng)提供了新的見解�,也為通過控制種子粒重和生長習(xí)性來提高大豆產(chǎn)量提供了新的基因資源����。相關(guān)研究進一步揭示了光周期通過Dt1介導(dǎo)蔗糖轉(zhuǎn)運調(diào)控大豆種子發(fā)育的重要功能,研究結(jié)果已在線發(fā)表在Molecular Plant(《分子植物》)上����。華南植物園李曉明副研究員���、陳中惠博士���、廣州大學(xué)李海洋博士和岳琳博士為該論文的共同第一作者�,華南植物園侯興亮研究員和廣州大學(xué)孔凡江教授為共同通訊作者����。楊子銀研究員課題組和華南農(nóng)業(yè)大學(xué)的林飛博士提供了實驗技術(shù)支持���。侯興亮課題組近年來在大豆光周期調(diào)控低緯度適應(yīng)性及種子發(fā)育的研究中取得了一系列進展(Lu et al., Nature Genetics, 2017����;Yu et al., Nature Plants, 2023)��。該研究得到了國家自然科學(xué)基金重大項目����、國家重點研發(fā)計劃和中科院先導(dǎo)專項的資助。論文鏈接: https://doi.org/10.1016/j.molp.2024.02.007圖. Dt1調(diào)控光周期依賴的大豆種子重量\大小的模型翻譯搜索復(fù)制

2024-03-05

-

廣州健康院揭示乙酰轉(zhuǎn)移酶HBO1調(diào)控中內(nèi)胚層分化新機制

近日�����,中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院潘光錦課題組在Nucleic Acids Research期刊發(fā)表了題為“HBO1 determines SMAD action in pluripotency and mesendoderm specification”的文章。該研究揭示了乙酰轉(zhuǎn)移酶HBO1在人胚胎干細(xì)胞多能性維持及中內(nèi)胚層譜系特化中的作用及分子機制��。近日����,中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院潘光錦課題組在Nucleic Acids Research期刊發(fā)表了題為“HBO1 determines SMAD action in pluripotency and mesendoderm specification”的文章�。該研究揭示了乙酰轉(zhuǎn)移酶HBO1在人胚胎干細(xì)胞多能性維持及中內(nèi)胚層譜系特化中的作用及分子機制。HBO1屬于MYST乙酰轉(zhuǎn)移酶家族����,通過介導(dǎo)組蛋白乙?��;揎?�,在胚胎發(fā)育�、細(xì)胞命運及腫瘤發(fā)生中發(fā)揮關(guān)鍵作用���。前期研究發(fā)現(xiàn)MYST-HBO1乙酰轉(zhuǎn)移酶復(fù)合物的骨架蛋白BRPF1在人胚胎干細(xì)胞多能性的維持過程中發(fā)揮重要作用(Zhang C., et al., iScience, 2023)�。但是該復(fù)合物中具有乙酰轉(zhuǎn)移酶活性的亞基-HBO1在人胚胎干細(xì)胞命運決定中的作用尚不清楚��。該研究發(fā)現(xiàn)缺失乙酰轉(zhuǎn)移酶HBO1的人胚胎干細(xì)胞喪失多能性�����,并自發(fā)分化為神經(jīng)外胚層細(xì)胞�����。通過高濃度的BMP4誘導(dǎo)早期原腸胚形成和畸胎瘤實驗發(fā)現(xiàn)缺失HBO1的人胚胎干細(xì)胞其中、內(nèi)胚層分化能力存在缺陷�����,表明HBO1對于中��、內(nèi)胚層的形成很重要�����。HBO1含有多個結(jié)構(gòu)域�,為了驗證這些結(jié)構(gòu)域的功能,研究者設(shè)計多種HBO1截短突變體進行回補實驗����,發(fā)現(xiàn)HBO1的乙酰轉(zhuǎn)移酶活性對于多能性的維持是必須的。為了研究HBO1主要調(diào)控何種乙?��;揎?�,研究者在野生型和缺失HBO1的人胚胎干細(xì)胞中進行了免疫印跡和CUT&Tag-seq實驗���,發(fā)現(xiàn)乙酰轉(zhuǎn)移酶HBO1介導(dǎo)H3K14ac共同定位在多能性相關(guān)基因的啟動子上��。通過之前的CUT&Tag-seq實驗,研究者發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)HBO1富集的motif中包含SMAD motif�,通過Co-IP實驗也驗證HBO1和SMAD4存在相互作用。SMAD4是TGF 信號傳導(dǎo)入核的關(guān)鍵蛋白����,TGF 信號通路在干細(xì)胞多能性維持和早期胚胎譜系分化過程中發(fā)揮重要作用����,然而TGF 信號通路是如何介導(dǎo)靶基因表達的還有待研究。該研究發(fā)現(xiàn),在TGF 存在的情況下����,乙酰轉(zhuǎn)移酶HBO1的缺失導(dǎo)致TGF 信號通路下游靶基因的表達顯著性降低。表明HBO1對于TGF 信號通路下游靶基因的表達是必需的�����。為了研究HBO1與SMAD4相互依賴性����,研究者在野生型和缺失HBO1的人胚胎干細(xì)胞中進行了CUT&Tag-seq實驗�,發(fā)現(xiàn)HBO1的缺失,不影響SMAD4與染色質(zhì)的結(jié)合�。但是通過TGF 信號通路抑制劑(SB431542/Dorsomorphin, 2I)處理一天��,導(dǎo)致HBO1與染色質(zhì)的結(jié)合明顯減少�����。表明SMAD4對于HBO1與染色質(zhì)的結(jié)合至關(guān)重要��。為了進一步明確HBO1在胚層分化中的作用機制��,研究者通過定向誘導(dǎo)人胚胎干細(xì)胞分化為神經(jīng)干細(xì)胞(外胚層)和原條(中胚層)細(xì)胞��,結(jié)合CUT&Tag-seq實驗�����,發(fā)現(xiàn)在神經(jīng)干細(xì)胞中SMAD4和HBO1與染色質(zhì)的結(jié)合基本上檢測不到���,在中胚層細(xì)胞中SMAD4與HBO1高度富集在與中胚層譜系發(fā)育相關(guān)基因的啟動子區(qū)。表明在多能性退出過程中SMAD4-HBO1共同定位在中胚層譜系相關(guān)基因上�。綜上,該研究揭示了乙酰轉(zhuǎn)移酶HBO1在人胚胎干細(xì)胞命運決定中的作用及機制����,拓展并豐富染色質(zhì)重塑因子調(diào)控細(xì)胞命運轉(zhuǎn)變的生物學(xué)功能�����,為優(yōu)化高效獲得神經(jīng)譜系細(xì)胞的技術(shù)體系提供了新的思路�����。中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院博士后張聰為該論文的第一作者����,中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院潘光錦研究員為該論文的通訊作者���。該研究成果得到了國家重點研發(fā)計劃���、國家自然科學(xué)基金、廣東省科技計劃項目���、廣州市重點研發(fā)計劃等項目的資助��。 論文鏈接乙酰轉(zhuǎn)移酶HBO1通過SMAD4決定多能性和中內(nèi)胚層譜系分化示意圖

2024-03-05