-

廣州地化所孫明道,徐義剛等-EPSL:燕山科學鉆探遼西九佛堂組年代學研究最新進展

????近日,中國科學院廣州地球化學研究所孫明道副研究員�、徐義剛研究員等學者合作���,在遼西九佛堂組年代學方面取得新進展�,相關(guān)成果以“Terrestrial ecosystem response to Early Cretaceous global environmental change: a calibrated,high-resolution Aptian record from Northeast China”為題����,發(fā)表在國際知名期刊《Earth and Planetary Science Letters》。????燕山科學鉆探是國家自然科學基金委基礎(chǔ)科學中心項目“克拉通破壞與陸地生物演化”的核心內(nèi)容之一�,其聚焦華北克拉通熱河生物群富集層位,開展全取芯鉆探與沉積學-年代學-地球化學-古生物學研究�����,旨在重建熱河生物群期間古氣候古環(huán)境變化,高分辨率標定全球重大地質(zhì)事件層位��,揭示陸地生物滅絕���、進化�、遷徙的時間節(jié)點和深部過程控制機制�。????遼西九佛堂組記錄了熱河生物群晚期,也是熱河生物群面貌最繁盛的時期����,普遍發(fā)育湖相黑色頁巖。前人對九佛堂組內(nèi)部凝灰?guī)r夾層開展鋯石年代學研究����,指出其時代為Aptian階早期約122-119 Ma���,但下部義縣組形成于Barremian階約125-121Ma�,上部整合覆蓋的沙海組�����、阜新組始于Albian階約112-111 Ma����。因此��,已有的九佛堂組內(nèi)部年齡與上下地層年齡不一致��。另一方面���,前人指出過九佛堂組記錄了早白堊世大洋缺氧事件、板內(nèi)火山爆炸式噴發(fā)事件�、風暴事件等,但這些事件具體在哪個層位��、沉積學/地球化學標志是什么仍不清楚��。????研究團隊在遼西喀左盆地開展科學鉆探���,獲取了1497.5m連續(xù)完整的九佛堂組巖芯���。通過CA-ID-TIMS鋯石年代學分析,確定下部1464m和中部852m處兩層凝灰?guī)r的時代分別為121.05±0.32 Ma 和117.359±0.031 Ma���,根據(jù)貝葉斯年齡-深度模型���,基于黑色頁巖Ca/Fe比值���、δ13Corg等指標建立的天文旋回周期,以及沉積碳同位素偏移特征���,指出鉆得九佛堂組的持續(xù)時間約為 121.3至111.9 Ma���,大洋缺氧事件OAE1a發(fā)生在120.2 Ma,持續(xù)了約45萬年����;區(qū)域板內(nèi)火山最大規(guī)模爆炸式噴發(fā)事件發(fā)生在117.359 Ma;風暴與古水文環(huán)境轉(zhuǎn)換事件發(fā)生在約114.3 Ma���。九佛堂組底部記錄了OAE1a��、頂部記錄了OAE1b事件,兩次事件沉積特征十分相似�,而上部又存在區(qū)域火山靜默期,沒有合適的定年礦物��,是導致之前地層學研究沒有識別出晚Aptian部分九佛堂組的原因����。????本次研究證實湖相沉積能夠可靠記錄全球碳循環(huán)擾動���,幫助理解早白堊世氣候變化,顯著提升深時地球研究的時間分辨率����。研究為后續(xù)基于磁性地層學、化學地層學��、微體古生物學等手段進一步揭示Aptian階全球重大地質(zhì)事件的陸內(nèi)響應(yīng)奠定了良好基礎(chǔ)���,對熱河生物群演化研究有著重要的參考意義����。????共有來自6家單位的68位科研人員參加了本文研究工作���。論文信息:Ming-Dao Sun,Qin Lin,Jahandar Ramezani,Jiang-Si Liu,Zheng-An Lu,Han-Qing Yang,Jiang-Hao Bai,Shi-Xi Cai,Jun-Cai Chen,Xuan-Yu Chen,Hao Cui,Guang-Chao Deng,Hai-Feng Gai,Hai-Tao Gao,Jun Guo,Hao Guo,Lu-Bing Hong,Yong-Sheng Hou,Yuan-Yuan Hua,Long Huang,Kai Kong,Chao-Peng Li,Xu-Ran Liang,Zhe Liu,Liang Liu, Ben Liu, Shang-Li Liu, Xiao-Jun Long, Chang Lu , Gui-Mei Lu, Kai Luo, Si-Yuan Ma, Fei Mo, Qing-Long Ouyang, Xue-Song Shi, Zhao-Yang Sun, Yi-Zhuo Sun, He Tang, Feng Tian, Han-Ming Wang, Xing Wang, Xi Wang, Li-Wei Wang, Dan Wang, Yu-Xuan Wei, Wei Wu, Chao Wu, He Xiao, Chuan-Mao Yang, Fan Yang, Bin-Yan Yin, Xiao-Xiao Yu, Wan-Feng Zhang, Zhi-Hua Zhang, Rui-Peng Zhao, Chang-Sheng Zheng, Qin Zhou, Zu-Yang Zou, Ze-Xian Cui, Qiang Ma, Liang Ma, Jian-Xi Zhu, Jian-Fang Hu, Gang-Jian Wei, Yu-Ting Zhong, Jun Shen, Ti Zeng, Yi-Gang Xu����,2025�����,Terrestrial??ecosystem response to Early Cretaceous global environmental change: A??calibrated, high-resolution Aptian record from Northeast China���,653���,119206����,doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119206.論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119206圖1 喀左盆地地質(zhì)剖面圖與科學鉆探位置圖2 凌源鉆孔巖芯照片?(856m左下-840?m右上)見黑色頁巖夾厚層凝灰?guī)r����。凝灰?guī)r具粒序分選,形成于火山單次爆炸式噴發(fā)�����。

2025-01-21

-

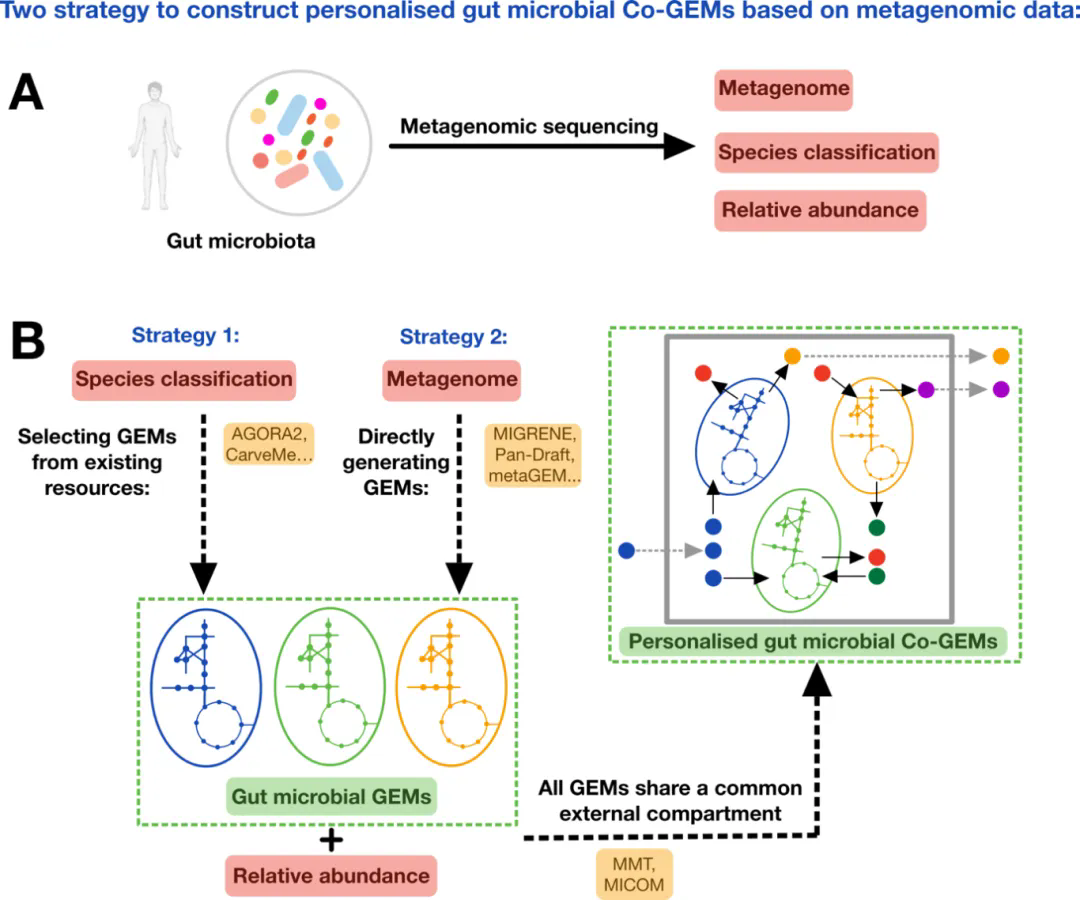

深圳先進院 | 腸道微生物群落建模:探索腸道菌群的潛力(Current Opinion in Biotechnology)

腸道菌群的多樣性深刻影響著人類健康��,其失調(diào)已被證明與糖尿病��、阿爾茨海默癥等多種代謝性疾病密切相關(guān)����。然而��,腸道微生物的復雜性與個體差異性給傳統(tǒng)研究方法帶來了巨大挑戰(zhàn)�,使得精準解讀和調(diào)控腸道微生物成為科學研究的前沿課題�。近年來���,基因組規(guī)模代謝模型(Genome-scale metabolic model, GEM)作為一種包含基因組�、生化和生理數(shù)據(jù)的數(shù)學工具����,為預測微生物代謝活性提供了可能性。然而�,單一GEM僅能對單一菌株的代謝能力進行表征。為了更全面和系統(tǒng)地研究微生物群落���,通過整合多種單一菌株模型和宏基因組數(shù)據(jù)構(gòu)建群落水平模型(Community-level GEM, Co-GEM)���,可以預測不同菌株之間的相互作用及群落整體代謝能力,揭示不同物種在群落中的功能角色以及與宿主疾病之間的潛在機制���,并在指導設(shè)計合成微生物群落實現(xiàn)精準醫(yī)療和個性化飲食等領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用潛力��。腸道菌群的多樣性深刻影響著人類健康���,其失調(diào)已被證明與糖尿病、阿爾茨海默癥等多種代謝性疾病密切相關(guān)。然而���,腸道微生物的復雜性與個體差異性給傳統(tǒng)研究方法帶來了巨大挑戰(zhàn)�,使得精準解讀和調(diào)控腸道微生物成為科學研究的前沿課題���。近年來���,基因組規(guī)模代謝模型(Genome-scale metabolic model,GEM)作為一種包含基因組、生化和生理數(shù)據(jù)的數(shù)學工具��,為預測微生物代謝活性提供了可能性�。然而,單一GEM僅能對單一菌株的代謝能力進行表征��。為了更全面和系統(tǒng)地研究微生物群落��,通過整合多種單一菌株模型和宏基因組數(shù)據(jù)構(gòu)建群落水平模型(Community-level GEM,Co-GEM)���,可以預測不同菌株之間的相互作用及群落整體代謝能力���,揭示不同物種在群落中的功能角色以及與宿主疾病之間的潛在機制,并在指導設(shè)計合成微生物群落實現(xiàn)精準醫(yī)療和個性化飲食等領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用潛力�。近日,中國科學院深圳先進技術(shù)研究院陳禹課題組與查爾姆斯理工大學Jens Nielsen教授合作,在Current Opinion in Biotechnology期刊發(fā)表綜述文章“Personalized gut microbial community modeling by leveraging genome-scale metabolic models and metagenomics”����。陳禹研究員和Jens Nielsen教授為文章的共同通訊作者��,研究助理李龍濤為第一作者����。該工作獲得了國家重點研發(fā)計劃及深圳合成生物學創(chuàng)新研究院的支持。文章首先回顧了近些年GEM相關(guān)資源與建模工具(如AGORA2����,CarveMe等)及其在腸道微生物研究中的應(yīng)用,然后介紹了構(gòu)建個性化人類腸道Co-GEM的兩種主流策略 (圖1):一是通過宏基因組中獲得的微生物分類信息與已有的多個菌株的GEM資源整合構(gòu)建Co-GEM�����;二是直接利用宏基因組測序數(shù)據(jù)構(gòu)建GEM并結(jié)合環(huán)境中微生物分類信息來構(gòu)建Co-GEM�。基于宏基因組數(shù)據(jù)構(gòu)建個性化腸道微生物Co-GEM的策略最后�,文章總結(jié)了該領(lǐng)域的挑戰(zhàn)與展望。首要挑戰(zhàn)便是不同數(shù)據(jù)庫與GEM資源之間的標準化�����,目前不同GEM和數(shù)據(jù)庫之間的代謝物、反應(yīng)等關(guān)鍵信息存在多種不同的格式和命名規(guī)則����。單一模型的性能是群落建模的基礎(chǔ),基于先驗知識對GEM進行多約束(比如酶動力學參數(shù)��,蛋白限制等)的整合至關(guān)重要����。例如,最新的GECKO 3.0工具通過構(gòu)建酶約束模型顯著提升了模型的預測能力��,有望運用于腸道微生物模型構(gòu)建����。此外,新的“泛”模型構(gòu)建方法��,比如MIGRENE和Pan-draft等�,使得構(gòu)建個性化腸道Co-GEM成為了可能;而多組學數(shù)據(jù)的整合以及機器學習和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法也能夠進一步提升模型性能��。隨著新方法的不斷涌現(xiàn)并應(yīng)用在提高Co-GEM的性能上�����,相信在不久的將來,將能從腸道微生物的角度為人類健康與疾病提供更深入的見解�����。PI和課題組簡介陳禹��,中國科學院深圳先進技術(shù)研究院研究員����,博士生導師��。近五年代表性成果發(fā)表于Nature Protocols�����、PNAS����、Molecular Systems Biology等期刊。目前主持國家高層次人才項目�����、國家重點研發(fā)計劃“合成生物學”重點專項和深圳市醫(yī)學研究專項資金項目�。陳禹課題組從事系統(tǒng)生物學和合成生物學研究��,致力于整合“干”“濕”技術(shù)定量解析代謝調(diào)控機制����,提高生物系統(tǒng)理性設(shè)計能力�����。<!--!doctype-->

2025-01-20

-

國家重點研發(fā)計劃課題5“生態(tài)服務(wù)整體提升與鄉(xiāng)村振興融合模式” 年度總結(jié)會議在環(huán)江召開

1月13日至14日�����,由中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所張偉研究員主持的國家重點研發(fā)計劃課題5“生態(tài)服務(wù)整體提升與鄉(xiāng)村振興融合模式”在環(huán)江召開年度總結(jié)暨實施計劃研討會���。課題參與單位代表�����、骨干成員���、臺站支撐工作人員和部分研究生參加會議,并邀請項目組兄弟課題部分代表參與討論�。1月13日至14日,由中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所張偉研究員主持的國家重點研發(fā)計劃課題5“生態(tài)服務(wù)整體提升與鄉(xiāng)村振興融合模式”在環(huán)江召開年度總結(jié)暨實施計劃研討會����。課題參與單位代表�、骨干成員�����、臺站支撐工作人員和部分研究生參加會議��,并邀請項目組兄弟課題部分代表參與討論�。會議由5個專題進行工作進展和年度計劃匯報�����。亞熱帶生態(tài)所張倩博士��、中國地質(zhì)科學院巖溶地質(zhì)研究所黃芬研究員�、湖南師范大學張雪茂博士、亞熱帶生態(tài)所肖峻副研究員和廣西南亞熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所譚秋瑾研究員分別代表所在專題進行了詳細的匯報����。張偉和參會人員進行了熱烈討論,針對專題實施現(xiàn)狀��、存在問題和改進方法以及之后重點研發(fā)方向提出了明確的建設(shè)性建議�����。張偉作課題工作報告,他對參與人員在課題工作中的付出表示感謝�,并通過對標對表考核指標,針對性地指出當前尚待完善的問題����,對于相對滯后的指標完成度,提出了清晰的完善思路和時間表���,并明確分工�、落實責任人�����。他認為課題應(yīng)繼續(xù)加強資源統(tǒng)籌和產(chǎn)業(yè)導向�,結(jié)合項目組內(nèi)各課題成果,促進研發(fā)技術(shù)與生態(tài)-生產(chǎn)效益提升相融合�����,有效強化落地見效的標志性成果凝練����,形成生態(tài)�、生產(chǎn)協(xié)同增效的喀斯特生態(tài)系統(tǒng)農(nóng)業(yè)示范區(qū)�。會上,課題組成員前往示范區(qū)進行了現(xiàn)場考察��。本次會議回顧了中期考核專家提出的問題和建議�,查漏補缺、進行自我完善���,系統(tǒng)梳理了專題工作進展和協(xié)同思路�����,有助于加強課題組內(nèi)部的交流協(xié)作,提高凝練成果的整體性���,有效推動技術(shù)研發(fā)和示范工作進一步取得成效�����。會議現(xiàn)場

2025-01-16

-

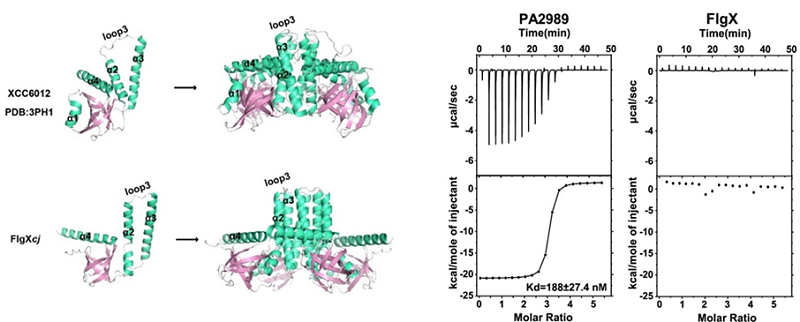

南海海洋所?|?PNAS發(fā)文揭示細菌復雜鞭毛馬達結(jié)構(gòu)的新組分

中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態(tài)重點實驗室高貝樂研究員團隊聯(lián)合耶魯大學醫(yī)學院Jun Liu團隊�,揭示了細菌復雜鞭毛馬達結(jié)構(gòu)的新組分�����,豐富了對定子-轉(zhuǎn)子相互作用復雜性的理解。相關(guān)成果以“Tetrameric PilZ protein stabilizes stator ring in complex flagellar motor and is required for motility in Campylobacter jejuni”為題���,發(fā)表于國際著名綜合性期刊PNAS����。中國科學院南海海洋研究所2020級博士生陳園園和耶魯大學醫(yī)學院Shoichi Tachiyama為共同第一作者���,研究員高貝樂為通訊作者����。細菌鞭毛馬達是首個被發(fā)現(xiàn)的生物旋轉(zhuǎn)機器����,其驅(qū)動力由定子單元MotAB通過消耗離子動力勢提供。MotAB的同源蛋白參與多種重要的細胞生命過程�,研究鞭毛馬達有助于加深我們對這類旋轉(zhuǎn)復合體的理解。在鞭毛馬達“齒輪傳動”模型中��,定子作為小型的主動齒輪驅(qū)動大型被動齒輪轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)�。近期多項研究發(fā)現(xiàn),在模式物種E. coli和S. enterica以外的許多物種中存在額外的周質(zhì)支架蛋白����,這些蛋白能穩(wěn)定并形成更寬的定子環(huán)以產(chǎn)生更大的扭矩��。然而����,迄今尚無報道表明胞質(zhì)側(cè)存在能與定子形成穩(wěn)定復合物的支架蛋白�����。研究團隊揭示��,位于胞質(zhì)側(cè)的FlgX蛋白構(gòu)成空腸彎曲桿菌復雜鞭毛馬達結(jié)構(gòu)的新組分�,能夠與MotA的胞質(zhì)部分相互作用并穩(wěn)定馬達中的定子環(huán)。結(jié)構(gòu)分析表明�,F(xiàn)lgX屬于四聚體PilZ家族,但與其他作為c-di-GMP受體的PilZ家族蛋白不同���,研究顯示FlgX不具備c-di-GMP結(jié)合能力,表明其在空腸彎曲桿菌中獨立于c-di-GMP調(diào)控發(fā)揮功能���。此外����,胞質(zhì)側(cè)還發(fā)現(xiàn)了新的球形密度結(jié)構(gòu),將兩個FlgX連接在一起��,而蛋白組分尚不清晰���。FlgX或定子單元的缺失均會導致周質(zhì)空間中FliL環(huán)和籠狀結(jié)構(gòu)的不完整���,這表明FlgX-定子復合體的組裝可能早于FliL環(huán)和籠狀結(jié)構(gòu)的形成。對彎曲菌門的進化分析顯示�����,F(xiàn)lgX與該門祖先的F3趨化系統(tǒng)綁定出現(xiàn)��,表明FlgX極有可能是從該門的共同祖先中進化而來���。FlgX四聚體在鞭毛馬達中的特殊位置增加了我們對定子-轉(zhuǎn)子相互作用復雜性的理解����。其作為鞭毛馬達結(jié)構(gòu)組分�,獨立于c-di-GMP的調(diào)控發(fā)揮功能,也代表了PilZ超家族一種新的功能分化��。此外�����,對復雜馬達結(jié)構(gòu)、功能和進化的深入分析為大分子機器的理性設(shè)計提供了重要的理論依據(jù)�。圖1 FlgX具備四聚體PilZ特征且不能結(jié)合c-di-GMP圖2 空腸彎曲桿菌FlgX-MotA復合體的假原子模型本研究得到了南沙群島珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學觀測研究站開放基金、國家重點研發(fā)計劃���、國家自然科學基金��、廣東省科技計劃項目���、南方海洋科學與工程引進人才團隊重點專項廣東省實驗室(廣州),以及中國科學院南海生態(tài)環(huán)境工程創(chuàng)新研究院的資助����。相關(guān)論文信息:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2412594121

2025-01-17

-

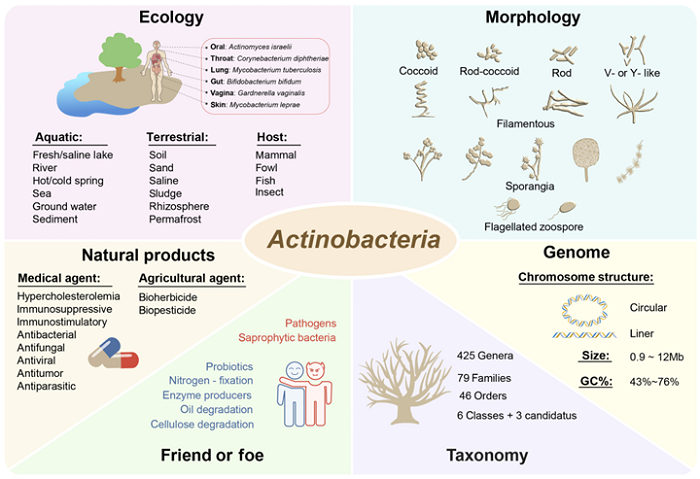

南海海洋所?|?放線菌的運動秘密:鞭毛退化與非傳統(tǒng)運動方式的新發(fā)現(xiàn)

中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態(tài)重點實驗室高貝樂研究員團隊總結(jié)分析了放線菌鞭毛的退化性演化及其非鞭毛依賴的多樣化運動方式,并探討了這些現(xiàn)象與生態(tài)適應(yīng)和細胞結(jié)構(gòu)演化間的關(guān)聯(lián)����。相關(guān)成果以“Flagellar evolution and flagella-independent motility in Actinobacteria”為題,發(fā)表于微生物前沿領(lǐng)域研究的權(quán)威期刊Trends in Microbiology����。中國科學院南海海洋研究所2020級博士生陳園園和助理研究員朱思琦為共同第一作者��,研究員高貝樂為通訊作者。放線菌門(Actinobacteria)是細菌域中物種最豐富的細菌門之一����,其成員廣泛分布于地球各個角落。雖然傳統(tǒng)觀點認為大多數(shù)放線菌是不具備運動能力的�����,但近年來的研究揭示了一些關(guān)于該細菌門運動機制的新發(fā)現(xiàn)�,其中包括鞭毛的退化性演化及非鞭毛依賴的運動方式。放線菌門的鞭毛進化分析顯示����,盡管該細菌門中僅有13%的物種攜帶鞭毛基因,但這些基因可能源自共同祖先并通過垂直遺傳得以保留����。研究表明,生活在水生環(huán)境中的單細胞放線菌更傾向具有鞭毛����,而生活在土壤的絲狀放線菌或宿主相關(guān)環(huán)境中的病原菌或共生菌則往往缺乏鞭毛。這種鞭毛的大量獨立丟失現(xiàn)象可能與放線菌向陸生絲狀生長或宿主相關(guān)生活方式的轉(zhuǎn)變有關(guān)���。放線菌鞭毛的退化性進化在具鞭毛物種的馬達組成上也有所體現(xiàn)��。早期具有鞭毛的放線菌物種中存在完整的鞭毛桿成分�,而在進化晚期則出現(xiàn)部分丟失,主要缺失鞭毛桿的遠端蛋白FlgFG���。能形成游動孢子的放線菌物種例如Actinoplanes spp.具有極高的運動速度但沒有FlgFG��,表明退化后的鞭毛依然具備運動功能���。當鞭毛完全退化時,一些物種表現(xiàn)出非鞭毛依賴的運動能力�。例如,鏈霉菌屬(Streptomyces spp.)可以通過“微生物搭便車”機制依附于其他細菌的鞭毛以實現(xiàn)孢子傳播�。此外,鏈霉菌還展現(xiàn)了“探索性生長”的現(xiàn)象��,其運動速度遠超菌絲尖端的生長速度����,并受到真菌或揮發(fā)性有機化合物的觸發(fā)。部分分枝桿菌(Mycobacterium spp.)如結(jié)核分枝桿菌則被觀察到具有滑行運動能力���,但其分子機制仍需進一步研究�。鞭毛馬達跨越整個細菌細胞膜����,因此膜結(jié)構(gòu)的變化不可避免地會影響馬達的組成、結(jié)構(gòu)和組裝����。未來高分辨率冷凍電鏡技術(shù)的發(fā)展有望揭示放線菌門中鞭毛退化物種的細胞膜結(jié)構(gòu)變化。這些研究將幫助揭示鞭毛及其他細胞表面附屬物的存在或缺失���、結(jié)構(gòu)多樣性和功能分化的決定因素�。目前��,放線菌門的大部分屬尚未深入研究�,探索非傳統(tǒng)運動方式和潛在結(jié)構(gòu)將為其多樣性提供新的線索。本研究得到了國家重點研發(fā)計劃��、國家自然科學基金�����、廣東省科技計劃項目����、南方海洋科學與工程引進人才團隊重點專項廣東省實驗室(廣州),以及中國科學院南海生態(tài)環(huán)境工程創(chuàng)新研究院的資助�。相關(guān)論文信息:DOI: 10.1016/j.tim.2024.07.010圖1 放線菌門多樣性圖2 放線菌門的鞭毛退化性演化

2025-01-17

-

廣州地化所雒愷等-JGR:玄武巖風化過程中的Mg同位素分餾:估算風化通量和CO2消耗的指標

大陸硅酸鹽巖的風化作用是長時間尺度上調(diào)節(jié)全球碳循環(huán)平衡和維持地球宜居性的關(guān)鍵機制���,其不僅控制著地表的物質(zhì)循環(huán)和元素遷移,也影響著大陸風化輸出通量的變化�。盡管大陸風化通量的重要性已被廣泛認可,但含鈣鎂硅酸鹽巖風化輸出的物質(zhì)通量的準確量化和大氣CO2消耗對氣候變量的反饋仍然未受到有效限制�。近年來,非傳統(tǒng)穩(wěn)定同位素地球化學在大陸風化研究中得到了廣泛應(yīng)用���,為示蹤風化作用機制和地表物質(zhì)遷移轉(zhuǎn)化提供了新視角�。其中���,Mg同位素在示蹤大陸風化作用方面優(yōu)勢顯著�����,風化過程中原生礦物溶解��、次生礦物形成���、黏土礦物的吸附與解吸附過程以及生物作用均會導致Mg同位素分餾,使得Mg同位素在不同相態(tài)的物質(zhì)中具有不同的地球化學行為�����。然而,硅酸鹽巖風化過程中Mg同位素分餾機制及影響因素仍存在爭議�。針對上述科學問題,中國科學院廣州地球化學研究所博士生雒愷����,在馬金龍正高級工程師和韋剛健研究員的指導下�����,聯(lián)合華盛頓大學滕方振教授����,選取海南島北部的玄武巖風化剖面作為研究對象,開展了礦物學����、元素和Mg同位素組成研究。取得了以下主要進展:(1)風化產(chǎn)物的τMg,Ti值為-34.1% ~ -95.7%��,δ26Mg值為-0.25‰ ~ 0.43‰�,Mg同位素組成在剖面中自下而上呈現(xiàn)出先增加后減小的趨勢,且大部分風化產(chǎn)物的δ26Mg值高于母巖值(圖1)����。(2)含鎂原生礦物分解釋放出可遷移的Mg�����,但該過程對Mg同位素分餾似乎沒有明顯影響�。蒙脫石形成和分解過程影響了風化產(chǎn)物中Mg的虧損�����,這一過程可能影響Mg同位素分餾���。高嶺石是風化剖面中Mg同位素分餾的主導因素��,不同pH條件下高嶺石結(jié)構(gòu)的變化對26Mg表現(xiàn)出明顯的傾向性(圖2)���。(3)基于風化剖面尺度,創(chuàng)新性地提出估算風化通量和CO2消耗的新方法���,計算得到玄武巖化學風化過程中的Mg元素通量(MgFlux)為2.45?~ 5.85 mol/cm2/Myr�����,Mg同位素通量(δ26MgFlux)為-0.44?~ -0.04 ‰/mol/cm2/Myr(圖3)�����。該研究進一步估算了研究區(qū)內(nèi)玄武巖風化消耗的大氣CO2通量�����,并將這一結(jié)果推廣至全球范圍�����。結(jié)果顯示�,全球玄武巖風化消耗的CO2通量為2.3 × 1012?mol/yr(圖4)��。我們的研究為大陸硅酸鹽巖化學風化過程中元素與同位素行為及其風化輸出通量的定量化研究提供了技術(shù)手段����,也明確了玄武巖風化在全球碳循環(huán)平衡中的關(guān)鍵作用。圖1 玄武巖風化剖面中MgO含量����、Mg同位素組成、τMg,Ti值��、CIA值����、WIP值和pH值隨深度的變化圖2 玄武巖風化剖面中δ26Mg值與(a)τMg,Ti值和(d)pH值之間的關(guān)系����;高嶺石/蒙脫石與(b)τMg,Ti值和(c)δ26Mg值之間的關(guān)系圖3 τMg,Ti值與(a)MgFlux和(b)δ26MgFlux的關(guān)系�����,CIA值與(c)MgFlux和(d)δ26MgFlux的關(guān)系圖4 (a)玄武巖風化剖面中CIA值與FCO2的關(guān)系�����;(b)華南地區(qū)玄武巖風化剖面的FCO2統(tǒng)計圖????相關(guān)研究成果近期發(fā)表于國際地學期刊《Journal of Geophysical Research: Earth Surface》��。該項研究受到國家重點研發(fā)計劃和廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究重大項目等項目的聯(lián)合資助�����。????論文信息:Luo,K.(雒愷),Ma,J.-L.(馬金龍),Teng,F.-Z.(滕方振),Wei,G.-J.(韋剛?���。?Zhu,G.-H.(朱冠虹),Zeng,T.(曾提),& Wang,Z.-B.(王志兵) (2025). Magnesium isotope fractionation during basalt weathering: An index of weathering fluxes and CO2 consumption. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 130, e2024JF007774. https://doi.org/10.1029/2024JF007774????論文鏈接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JF007774

2025-01-16

-

廣州地化所李奇維,王強等-GCA:輕Fe同位素制約高硅花崗巖的三階段演化過程

隨著科技的進步����、能源轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級����,稀有金屬(如鎢�、錫、鈮�、鉭、鋰等)在高科技產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛�,尤其在新能源汽車和航空航天等領(lǐng)域。然而�����,稀有金屬資源的分布極為有限�,許多關(guān)鍵礦產(chǎn)資源集中在少數(shù)國家或地區(qū),尋找這些礦床并加大戰(zhàn)略儲備已成為全球各國的緊迫任務(wù)�����。稀有金屬礦床通常與高分異(高硅)花崗巖密切伴生�,因此�,深入研究后者的成因?qū)τ谠擃惖V床勘探具有重要意義。由于演化程度高�,高硅花崗巖記錄了巖漿體系向巖漿-熱液體系的轉(zhuǎn)換,有關(guān)高硅巖漿的分異機制�、流體出溶過程及其與熔體的相互作用等問題�����,仍存在許多未解之謎�����。近日�����,中國科學院廣州地球化學研究所王強研究員團隊聯(lián)合中國科學院地球化學研究所趙軍紅研究員等��,針對上述科學問題�,對岡底斯弧古新世正嘎高硅花崗巖進行了詳細的巖相學和Fe同位素分析���,發(fā)現(xiàn)這些巖石普遍發(fā)育礦物交代結(jié)構(gòu)(圖1)����。不同于高硅花崗巖具有重Fe同位素的傳統(tǒng)觀點�����,正嘎高硅花崗巖具有明顯輕的Fe同位素組成��,且Fe同位素隨巖漿分異呈波浪狀變化趨勢(圖2),說明高硅花崗巖的形成受控于三階段過程(即黑云母與磁鐵礦分離結(jié)晶�、流體出溶、流體-熔體相互作用)��。盡管流體出溶使高硅花崗巖的Fe同位素變重���,但隨后的流體-熔體反應(yīng)使高硅花崗巖的Fe同位素降低�����,使之具有與原始巖漿相似的輕Fe同位素組成(圖3)����。圖1 正嘎高硅花崗巖的BSE和CL圖圖2 正嘎高硅花崗巖的Zr/Hf�����、Mg同位素與Fe同位素圖解圖3 酸性巖漿房中Fe同位素的三階段演化模式圖該研究識別出高硅花崗巖的輕Fe同位素特點�,與流體作用密切相關(guān)�����。這一發(fā)現(xiàn)為Fe同位素示蹤高硅花崗巖成因�����,特別是流體的形成與演化提供了新的視角。相關(guān)成果在線發(fā)表于地球科學領(lǐng)域著名期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》���,本研究受國家自然科學基金創(chuàng)新群體項目和第二次青藏科考等項目的聯(lián)合資助�。論文信息:Li, Q.W., Wang, Q.*, Ma, L., Kerr, A.C., Fan, J.J., Zhao, J.H., Gu, H.O., Wang, W. and Su, Z.K., 2025. Light iron isotopes in high-silica granites record fluid evolution in magmatic-hydrothermal systems. Geochimica et Cosmochimica Acta,?in press,?DOI: 10.1016/j.gca.2024.12.034.論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.gca.2024.12.034

2025-01-16

-

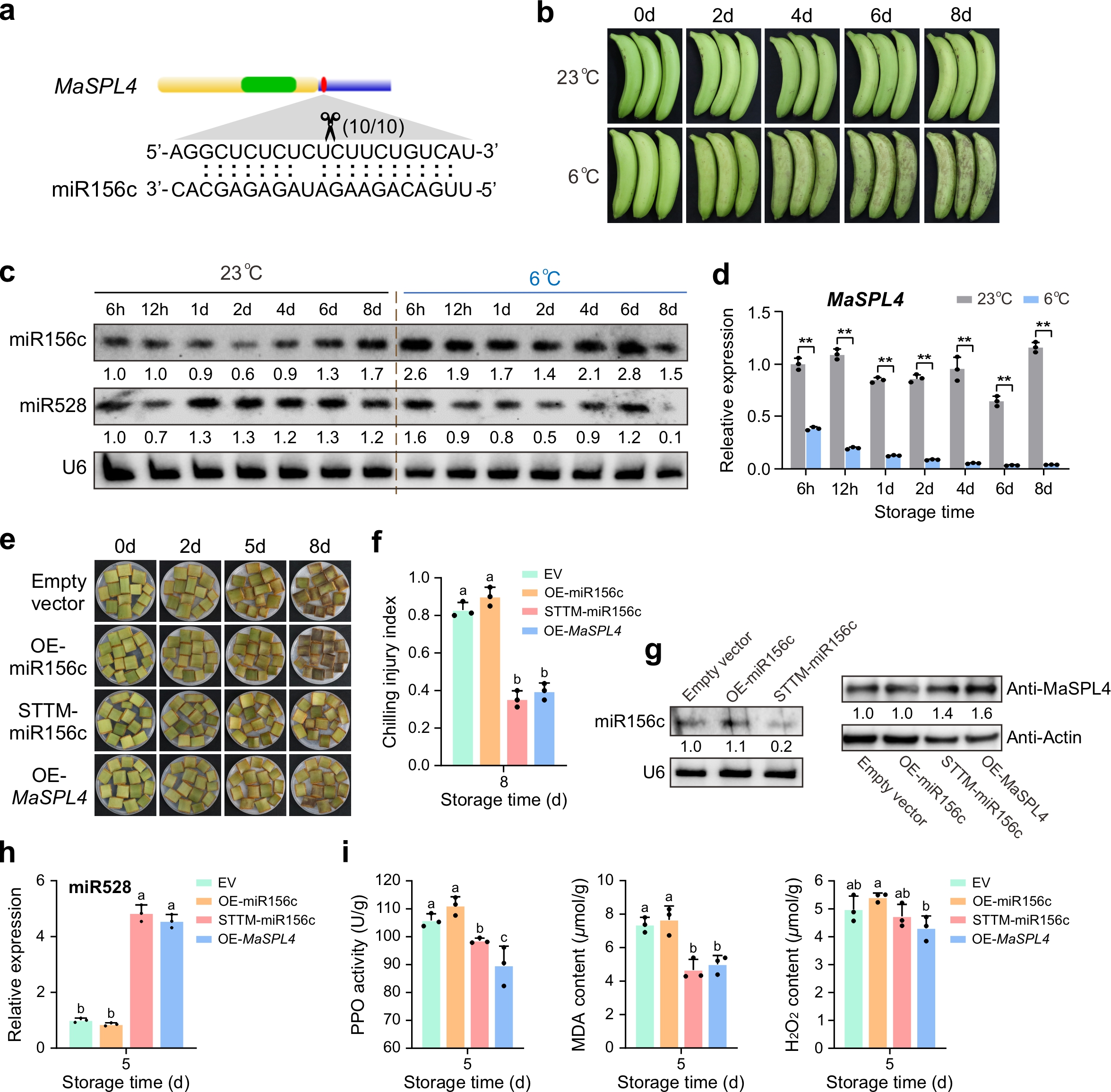

華南植物園在由microRNA介導的香蕉冷脅迫響應(yīng)級聯(lián)調(diào)控方面獲新進展

防控冷害一直是水果保鮮產(chǎn)業(yè)的技術(shù)難題�,而解析冷害發(fā)生及調(diào)控機制是采后生物學的前沿科學問題。香蕉是世界上產(chǎn)量和貿(mào)易量最大的水果����,作為熱帶亞熱帶作物,香蕉對低溫十分敏感�,極易發(fā)生冷害。主要癥狀為果皮褐變�����、果肉硬化���、嚴重時果實將無法正常后熟���,導致失去商品價值,造成巨大的經(jīng)濟損失����。MicroRNA (miRNA) 是一類長度為20-24個核苷酸的非編碼單鏈小分子RNA��,調(diào)控轉(zhuǎn)錄后的基因沉默����,在植物生長發(fā)育和逆境響應(yīng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用����。去年,兩位美國科學家因首次發(fā)現(xiàn)miRNA及其在轉(zhuǎn)錄后基因調(diào)控中的作用而獲得諾貝爾生理學或醫(yī)學獎�����。中國科學院華南植物園果蔬保鮮技術(shù)研發(fā)與利用團隊前期研究發(fā)現(xiàn)�����,低溫脅迫下miR528通過調(diào)控多酚氧化酶PPO的表達引發(fā)采后香蕉果皮的活性氧失衡和果皮褐變�����,而在香蕉果皮中瞬時過表達miR528延緩了冷害發(fā)生(圖1)����。進一步研究發(fā)現(xiàn),香蕉基因組中大多數(shù)MaSPL受冷脅迫抑制����,其中MaSPL4/5/25/42/44能夠結(jié)合MIR528的啟動子并激活其表達,且其中MaSPL4/5/42/44同時又是miR156c的靶基因�。隨后通過瞬時轉(zhuǎn)化結(jié)合多重實驗明確了miR156c-MaSPL4在香蕉冷脅迫響應(yīng)中的功能(圖2)。再利用DAP-seq和RNA-seq聯(lián)合分析鑒定并初步驗證了數(shù)個與冷脅迫表型相關(guān)的MaSPL4靶基因����。基于此�,提出了一個參與香蕉冷脅迫響應(yīng)的級聯(lián)工作模型,即在冷脅迫下��,香蕉果皮中miR156c顯著上調(diào)����,而其靶基因MaSPL4顯著下調(diào),進而抑制受其轉(zhuǎn)錄調(diào)控的miR528積累��,造成miR528的靶基因MaPPO顯著上調(diào)�����,引發(fā)活性氧大量累積。同時�����,MaSPL4還可能通過干擾果皮中長鏈脂肪酸與角質(zhì)合成來影響其結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性�,最終導致香蕉果皮的冷害表型(圖3)。該研究揭示了相對獨立于CBF/DREB1 (C-repeat binding factor/dehydration responsive element binding 1) 經(jīng)典信號通路外的一條新的冷應(yīng)激途徑�����,豐富了香蕉冷害的分子機制�����,同時為培育抗冷香蕉品種提供了靶標分子���。相關(guān)研究結(jié)果已近期發(fā)表在園藝學高水平期刊Molecular Horticulture(《分子園藝》)上�。華南植物園孔祥錦博士為論文第一作者���,朱虹副研究員和屈紅霞研究員為共同通訊作者�����。蔣躍明研究員�、段學武研究員、云澤副研究員�、單幼霞博士和碩士生彭寬等參與相關(guān)研究。同時���,英國東安格利亞大學Tamas Dalmay教授參與合作研究。該項研究得到了國家自然科學基金���、廣東省自然科學基金和中國科學院國際訪問學者等項目的資助�。論文鏈接:https://doi.org/10.1186/s43897-024-00115-1圖1. 瞬時過表達miR528延緩香蕉果皮冷害發(fā)生圖2. 香蕉冷脅迫響應(yīng)中miR156c-MaSPL4模塊的功能驗證圖3. 參與香蕉冷脅迫響應(yīng)的miR156c-SPL4-miR528-PPO級聯(lián)工作模型

2025-01-15

-

國家重點研發(fā)計劃項目“牛羊營養(yǎng)代謝平衡與甲烷減排技術(shù)” 2024年度總結(jié)暨2025年度計劃會在南京農(nóng)業(yè)大學召開

1月10日至13日�����,由中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所王敏研究員主持的十四五國家重點研發(fā)計劃項目牛羊營養(yǎng)代謝平衡與甲烷減排技術(shù)2024年度總結(jié)會暨2025年度計劃會在南京農(nóng)業(yè)大學順利召開��。1月10日至13日��,由中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所王敏研究員主持的“十四五”國家重點研發(fā)計劃項目“牛羊營養(yǎng)代謝平衡與甲烷減排技術(shù)”2024年度總結(jié)會暨2025年度計劃會在南京農(nóng)業(yè)大學順利召開����。項目管理部門和會議承辦單位領(lǐng)導、專家組和項目組成員等70余人參加了會議�����。中國農(nóng)村技術(shù)開發(fā)中心農(nóng)業(yè)科技處專員楊甜、張志飛和蔣立���,項目跟蹤專家西北農(nóng)林科技大學姚軍虎教授和浙江大學劉建新教授���,項目咨詢專家亞熱帶生態(tài)所印遇龍院士和譚支良研究員、四川農(nóng)業(yè)大學陳代文教授�����、中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所王加啟研究員����、南京農(nóng)業(yè)大學朱偉云教授、蘭州大學侯扶江教授出席了本次會議�����。項目負責人王敏研究員首先對標對表考核指標詳細介紹了項目的完成情況和取得的成果�����,并規(guī)劃了2025年需要完成的重點工作�。課題負責人浙江大學王佳堃教授、亞熱帶生態(tài)所王敏研究員�����、南京農(nóng)業(yè)大學成艷芬教授、中國農(nóng)業(yè)大學曹志軍教授和吉林農(nóng)業(yè)大學甄玉國教授分別針對各課題內(nèi)容進行了詳細匯報���。項目跟蹤與咨詢專家一致對項目和課題的整體實施情況表示滿意和認可��,認為這是一支年輕�、優(yōu)秀��、可靠的團隊����,項目開展一年來總體進展快����、成果多、亮點足��,同時也提出了指導性建議��。中國農(nóng)村技術(shù)開發(fā)中心農(nóng)業(yè)科技處楊甜專員指出���,項目取得了非常顯著的成效�����,成果入選2024年度標志性成果��,建議項目后期加強資源統(tǒng)籌和產(chǎn)業(yè)導向���,促進科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合����,強化能落地見效的標志性成果凝練����,產(chǎn)出代表“十四五”畜禽專項的成果,爭取獨立支撐1項至2項成果入選最終重大成果清單���。項目負責人王敏研究員作總結(jié)發(fā)言��,對專家組提出的寶貴意見表示衷心感謝,并將協(xié)同各課題組做好后續(xù)研究規(guī)劃��,進一步優(yōu)化實施方案細節(jié)�����,總結(jié)凝練亮點成果,為攜手推動項目完成既定目標打下堅實基礎(chǔ)��。參會人員合影

2025-01-14

-

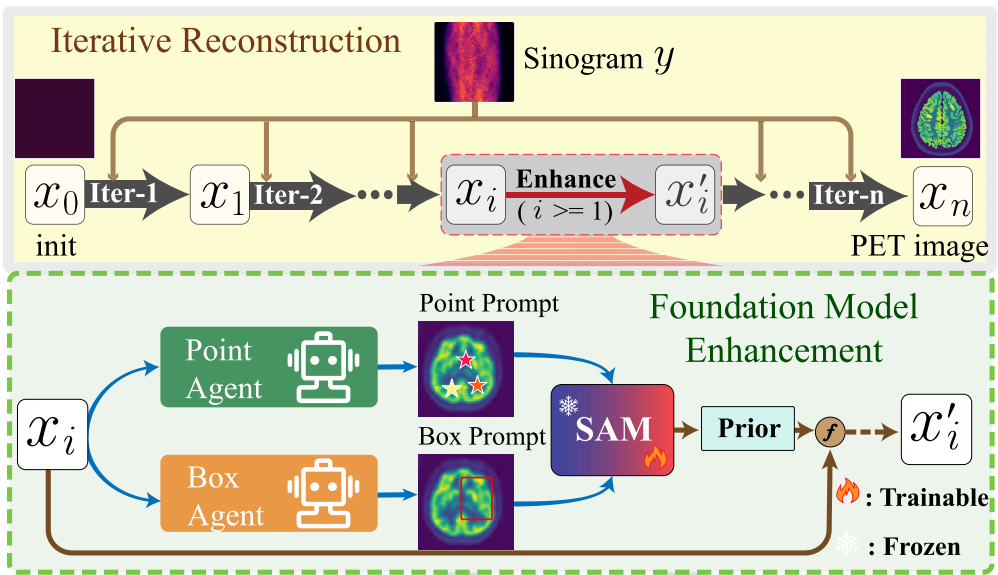

深圳先進院?| 基于大模型的低劑量PET重建技術(shù)(IEEE TMI )

2025年1月8日��,中國科學院深圳先進技術(shù)研究院(以下簡稱“深圳先進院”)醫(yī)工所�����、醫(yī)學成像科學與技術(shù)系統(tǒng)全國重點實驗室胡戰(zhàn)利研究員團隊開發(fā)了一種基于大模型的低劑量PET圖像重建技術(shù)�,在重建過程中高效提取和整合了基礎(chǔ)模型的先驗信息,使低劑量PET重建技術(shù)在精度和安全上實現(xiàn)了提升����。2025年1月8日����,中國科學院深圳先進技術(shù)研究院(以下簡稱“深圳先進院”)醫(yī)工所、醫(yī)學成像科學與技術(shù)系統(tǒng)全國重點實驗室胡戰(zhàn)利研究員團隊開發(fā)了一種基于大模型的低劑量PET圖像重建技術(shù)�����,在重建過程中高效提取和整合了基礎(chǔ)模型的先驗信息���,使低劑量PET重建技術(shù)在精度和安全上實現(xiàn)了提升��。研究成果以“Prompt-Agent-Driven Integration of Foundation Model Priors for Low-Count PET Reconstruction”為題發(fā)表在醫(yī)學成像領(lǐng)域TOP期刊IEEE Transactions on Medical Imaging上�����。提出方法創(chuàng)新性的利用大模型技術(shù)來輔助低劑量PET圖像重建�,為低劑量PET成像技術(shù)提供了全新思路。正電子發(fā)射斷層成像(PET)作為當今核醫(yī)學尖端技術(shù)的代表�,主要用于腫瘤、心腦血管等重大疾病的早期診斷和治療�����。低劑量成像是PET技術(shù)的發(fā)展趨勢����,旨在降低輻射劑量的同時保持圖像質(zhì)量。目前���,低劑量PET圖像重建通常利用配對的CT或MR圖像作為解剖先驗信息�。先驗信息的引入有效提升了傳統(tǒng)低劑量PET成像方法的性能��,但也導致了輻射增加或掃描時間延長����、以及數(shù)據(jù)處理復雜度提高等問題����。近年來��,隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展����,大模型逐漸成為人工智能領(lǐng)域中最為重要的發(fā)展方向之一。大模型相較于傳統(tǒng)人工智能模型更具優(yōu)勢����,其通過大規(guī)模的預訓練獲取了豐富的跨模態(tài)和高層次先驗知識,具有更強的泛化能力��,能夠動態(tài)適配不同的下游任務(wù)�����。其中���,醫(yī)學大模型因其在預訓練階段接觸了大量的CT/MR數(shù)據(jù),能夠提取這些數(shù)據(jù)的核心特征并具有卓越的泛化能力��。因此��,利用大模型作為先驗信息的替代來源,有望擺脫當前低劑量PET圖像重建對配對CT/MR數(shù)據(jù)的依賴����,可以有效減少輻射暴露、縮短掃描時間并優(yōu)化成像流程�����。此外�����,相較于傳統(tǒng)的深度學習技術(shù)�,大模型可以提供更加魯棒和豐富的先驗特征,有望提高PET圖像重建效果和網(wǎng)絡(luò)模型的泛化性���。研究團隊通過融合醫(yī)學圖像基礎(chǔ)模型的深層先驗知識��,優(yōu)化了低劑量PET圖像重建流程���。醫(yī)學視覺大模型經(jīng)過大量CT/MR數(shù)據(jù)的預訓練,掌握了CT/MR的本質(zhì)特征�,團隊利用這些特征替代了傳統(tǒng)的CT/MR先驗數(shù)據(jù),通過代理機器人框架動態(tài)提取醫(yī)學圖像大模型的先驗信息,從而降低了輻射風險����、縮短了掃描時間并簡化了重建流程����。實驗結(jié)果表明,該技術(shù)無需依賴配對的標準CT/MR掃描數(shù)據(jù)�,即可實現(xiàn)高質(zhì)量的PET圖像重建,并超越了現(xiàn)有CT/MR配對數(shù)據(jù)重建算法的效果����。提出方法不僅有效保留了圖像細節(jié)、顯著抑制了噪聲��,同時在精度和一致性上與“金標準”高度契合��。此外�,得益于基礎(chǔ)模型的優(yōu)異泛化性,提出方法在Zero-short等場景上也具有良好的表現(xiàn)�。胡戰(zhàn)利研究員為論文通訊作者�����,博士后謝行雨和客座研究生趙文杰為論文共同第一作者���。該研究得到了國自然數(shù)學天元重點專項�、國家重點研發(fā)計劃重大科學儀器設(shè)備研發(fā)重點專項���、國家重點研發(fā)計劃戰(zhàn)略性科技創(chuàng)新合作重點專項等項目的資助�。圖1:提出方法的總體技術(shù)路線圖圖2:提出方法與現(xiàn)有配對CT/MR解剖先驗方法的對比<!--!doctype-->

2025-01-13